摘要

多波长DLP 3D打印技术通过采用波长选择性光聚合物树脂,实现了可溶解支撑结构的创新应用。该技术利用不同波长光线分别生成不溶性结构主体和可溶性支撑材料,打印完成后仅需将模型浸入环保溶剂即可快速溶解支撑,显著简化后处理流程。这一技术特别适用于制造具有复杂内部结构和活动部件的模型,为厦门集美、翔安等地的3D打印产业提供了提升精密制造能力的新方向,有助于推动本地产业技术升级与应用创新。

产品介绍

一项创新性的3D打印技术正从实验室走向产业化,它将改变复杂模型制造的传统流程。

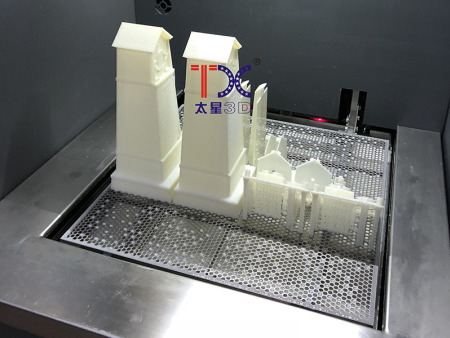

在厦门火炬高新区和联发杏林工业园的研发实验室里,工程师们正在用新型多波长DLP光固化3D打印技术制造着具有复杂悬垂结构和内部活动部件的精密模型。

打印完成后,整个模型被浸入环保溶剂中。较短时间内,支撑材料完全溶解,呈现出光滑的表面,无需任何手动后处理。

01 技术瓶颈:传统支撑结构的困扰

在3D打印领域,制造带有悬垂或内部接头的组件长期面临一个挑战:需要手动移除支撑结构。这些支撑结构不仅消耗大量打印材料,更需要专业技能和大量时间进行移除,存在损坏精密部件的风险。

传统DLP工作流程受限于手动移除支撑结构,制约了自动化程度,增加了生产时间和成本。对于厦门集美和翔安的3D打印企业来说,这意味着较高的人工成本和较长的交付周期。

后处理环节的复杂性问题一直制约着3D打印技术在精密器械、工业组件及消费产品制造等领域的应用。

02 技术突破:多波长DLP的创新原理

来自德克萨斯大学奥斯汀分校的研究团队开发了一种用于多波长数字光处理(DLP)3D打印的新型树脂系统。

这项技术的核心在于使用波长选择性光聚合物树脂,根据打印过程中使用的光颜色,形成不溶性热固性树脂或易溶性热塑性树脂。

研究人员通过向光敏树脂照射紫外光(UV)或可见光(紫色或蓝色),分别生成不溶性热固性材料(作为结构主体)和可溶性热塑性材料(作为支撑)。

紫外光(365 nm)触发丙烯酸酯自由基聚合与环氧阳离子交联,形成不溶性热固性材料;而可见光(405/460 nm)仅引发丙烯酸酯聚合,生成可溶性热塑性材料。

03 简化流程:从数小时到较短时间的改进

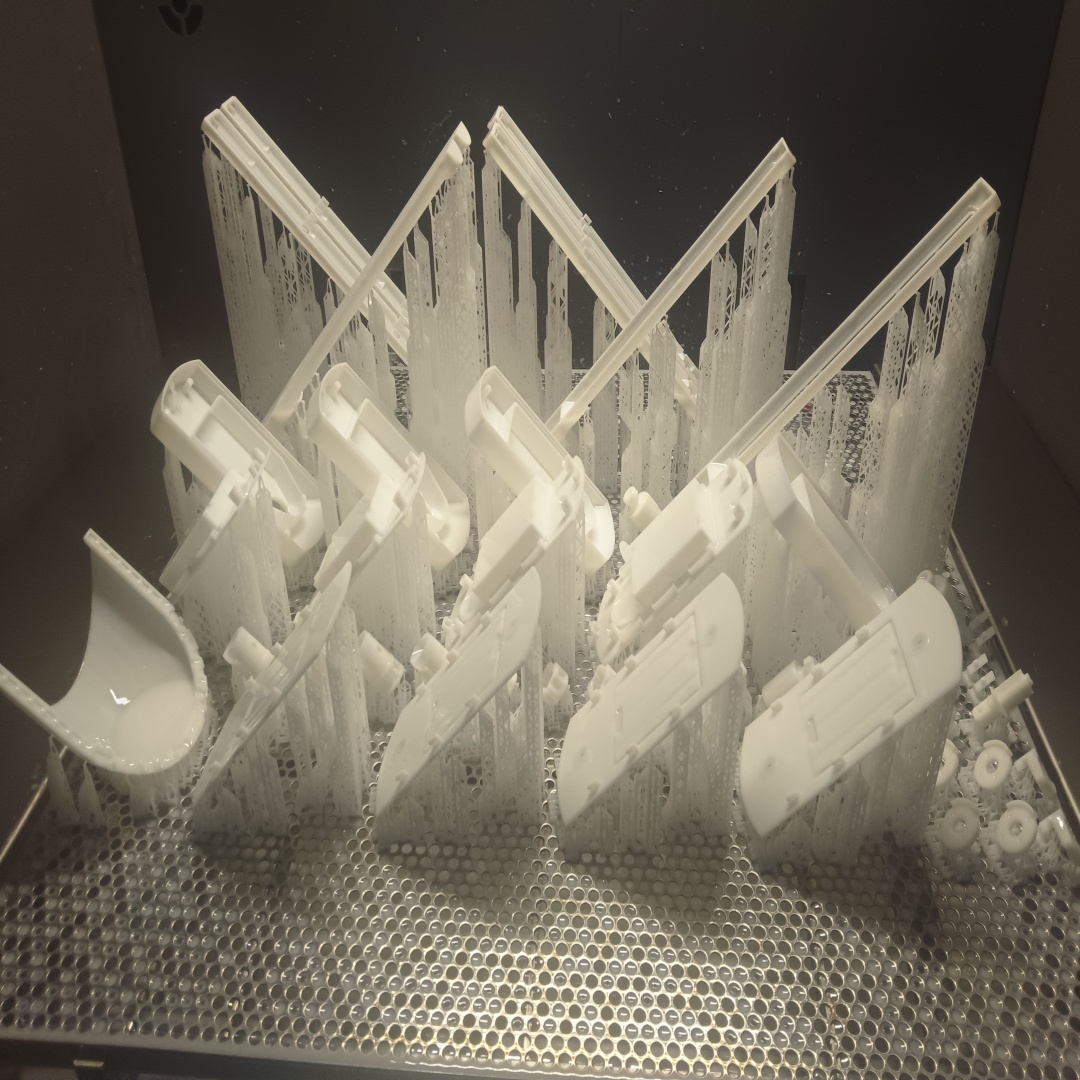

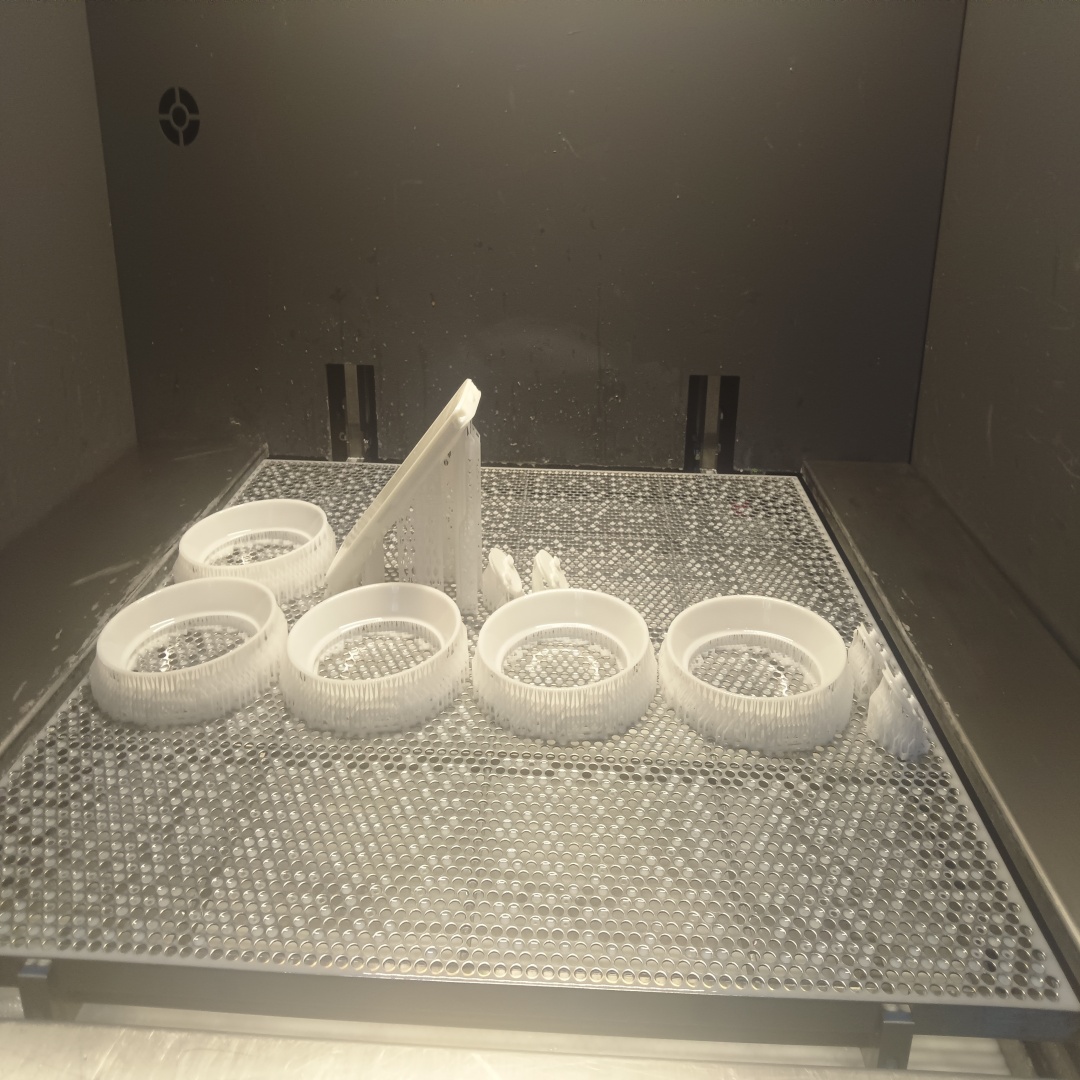

多波长DLP技术的优势是简化了后处理流程。打印完成后,整个模型只需浸入环保溶剂乙酸乙酯中,支撑结构在室温下较短时间内即可自动溶解,而主体结构完好无损。

相比传统DLP打印需要手动切割、打磨去除支撑的流程,新工艺提高了效率。实验验证显示,采用该技术打印的模型精度较高,尺寸偏差较小,表面光洁度较好。

表面轮廓测量法证实,在支撑件和最终物体之间添加一层可溶解材料的单界面层,可改善表面光洁度,无需抛光即可将粗糙度降低至5μm以下。

04 精度保障:高分辨率与几何保真度

这项多色DLP技术作为精密的多材料平台,能够实现亚100微米的特征分辨率,层高低至50微米。通过调节光引发剂和光酸系统,使其选择性地响应不同波长的光,研究团队在单个容器中实现了聚合物网络的空间控制。

计算机断层扫描验证了几何保真度,与CAD文件的尺寸偏差低至126μm,这证明了该方法在高精度、溶剂型多材料打印方面的应用潜力。

采用可见光固化热塑性材料打印的支撑件在构建过程中表现出足够的机械完整性,拉伸模量约为160-200MPa,确保了打印过程的稳定性。

05 应用前景:从医疗到机器人的多元场景

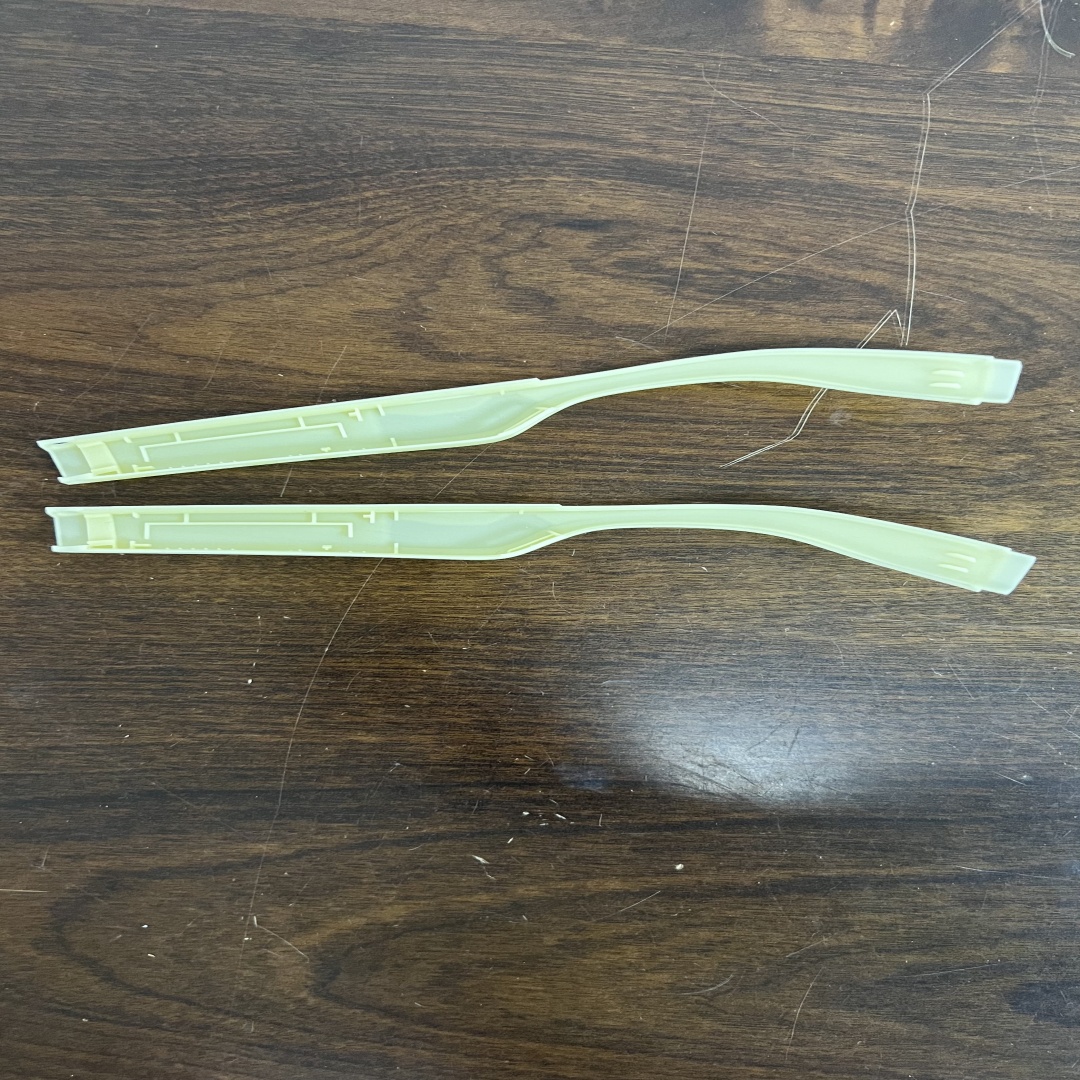

多波长DLP技术适合制造具有互锁链、旋转关节、内部活动部件等特征的“非组装结构”。研究团队已成功打印出功能性的齿轮组、锁子甲和全封闭接头等复杂部件。

在医疗设备领域,这项技术可用于制造具有内部精细通道的精密器械或个性化部件。在机器人技术领域,它能够简化复杂关节结构的制造过程。

可溶解支撑技术代表了3D打印后处理的发展方向。除了光固化领域,在金属3D打印和性能热塑性塑料(如PEEK)打印中,可溶解支撑材料的应用也日趋成熟。

06 厦门机遇:本地产业升级的新动能

厦门作为3D打印技术应用与研发基地,火炬高新技术产业区及厦门联发杏林工业园正密切关注此类技术,以期赋能本地产业升级。

多波长DLP等创新技术的出现,为园区内企业提升复杂零部件设计与制造能力、缩短产品开发周期、降低生产成本提供了技术选项。

对于厦门集美和翔安地区的设计师和工程师而言,可溶解支撑技术意味着更大的设计自由度和更短的实物转化周期。教育领域也能从中受益,更安全便捷地进行复杂模型的教学实践。

此类技术的普及将降低制造的参与门槛,激发本地创新活力,推动厦门3D打印产业集群发展。

厦门火炬高新技术产业区与联发杏林工业园的多家企业已经开始测试这项技术。

打印复杂模型不再需要繁琐的后处理流程。支撑材料在环保溶剂乙酸乙酯中快速溶解,表面粗糙度低至3±1 μm,低于传统方法的37±9 μm。

这意味着厦门集美和翔安的3D打印企业能够承接更多具有复杂内部结构和高精度要求的订单,在制造领域占据更有力的竞争位置。