AI驱动的3D打印工艺优化:蓝合科技航空零部件智能制造的突破与实践

2025-08-12 来自: 厦门题米科技有限公司 浏览次数:22

近年来,人工智能(AI)与3D打印(增材制造)的深度融合,正在推动航空制造业向智能化、精益化方向发展。厦门蓝合科技有限公司申请的基于AI模型的航空零部件3D打印优化专利,通过智能算法动态调整打印参数,显著降低缺陷率并提升生产效率。本文将结合具体案例,解析该技术的创新点及其在航空制造领域的实际应用。

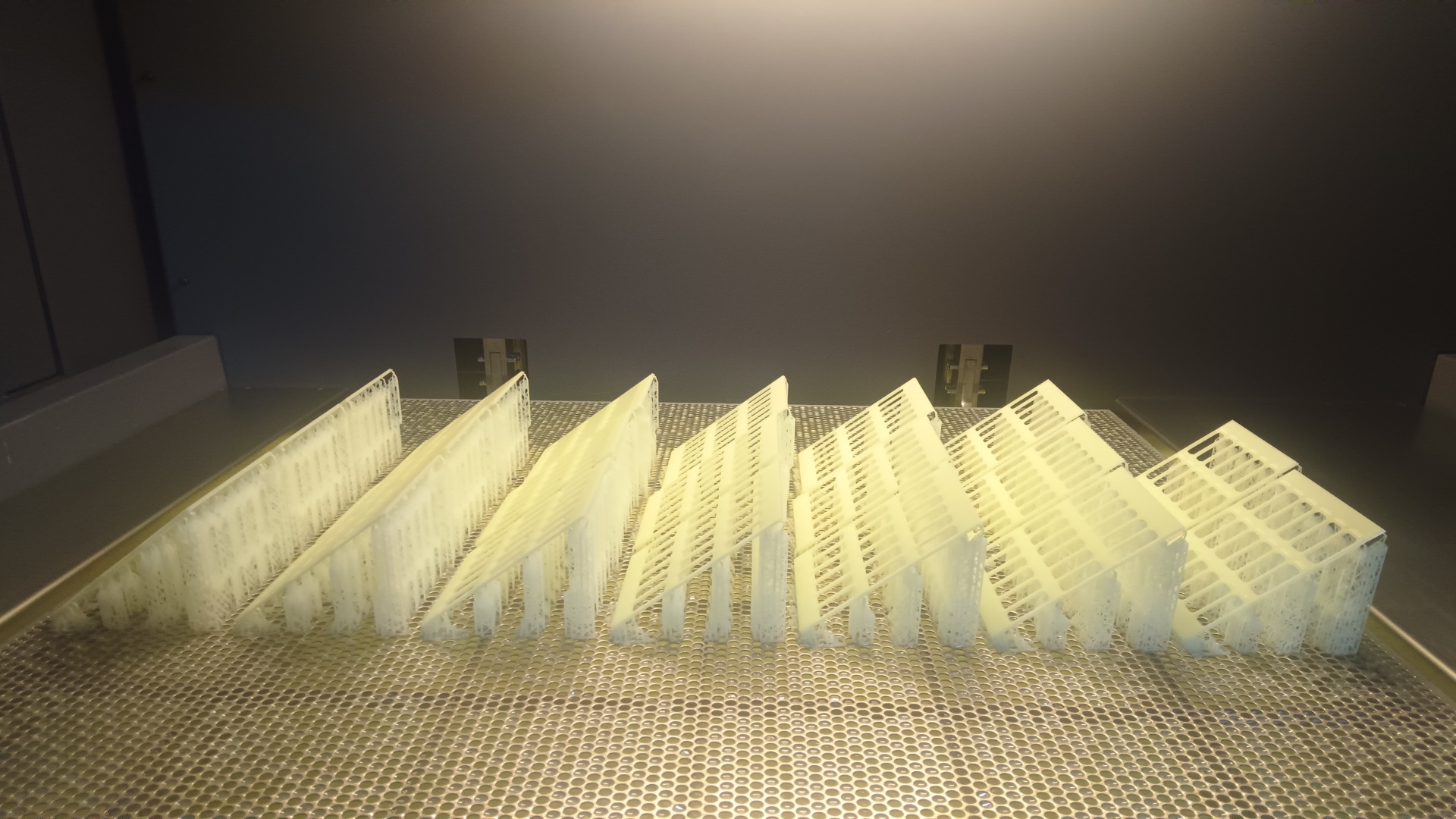

案例1:航空发动机涡轮叶片的智能优化打印

挑战:高精度、低缺陷的严苛要求

航空发动机涡轮叶片需要在高温、高压环境下稳定工作,传统3D打印工艺容易出现微裂纹、孔隙率高、残余应力大等问题,导致良品率低、后处理成本高昂。

蓝合科技的AI优化方案

数据驱动的参数优化

蓝合科技利用历史打印数据(如激光功率、扫描速度、层厚等)训练AI模型,建立材料-工艺-性能的映射关系。

例如,在镍基高温合金(如Inconel 718)打印过程中,AI系统自动调整激光功率和扫描策略,减少热应力累积。

实时监控与动态调整

采用红外热成像+高速摄像实时监测熔池状态,AI模型即时调整参数,避免过熔或未熔合缺陷。

测试数据显示,优化后涡轮叶片的孔隙率降低80%,疲劳寿命提升40%。

本地化应用

该技术已在厦门航空产业园区某企业落地,用于小批量生产航空发动机叶片,良品率从70%提升至95%,生产周期缩短30%。

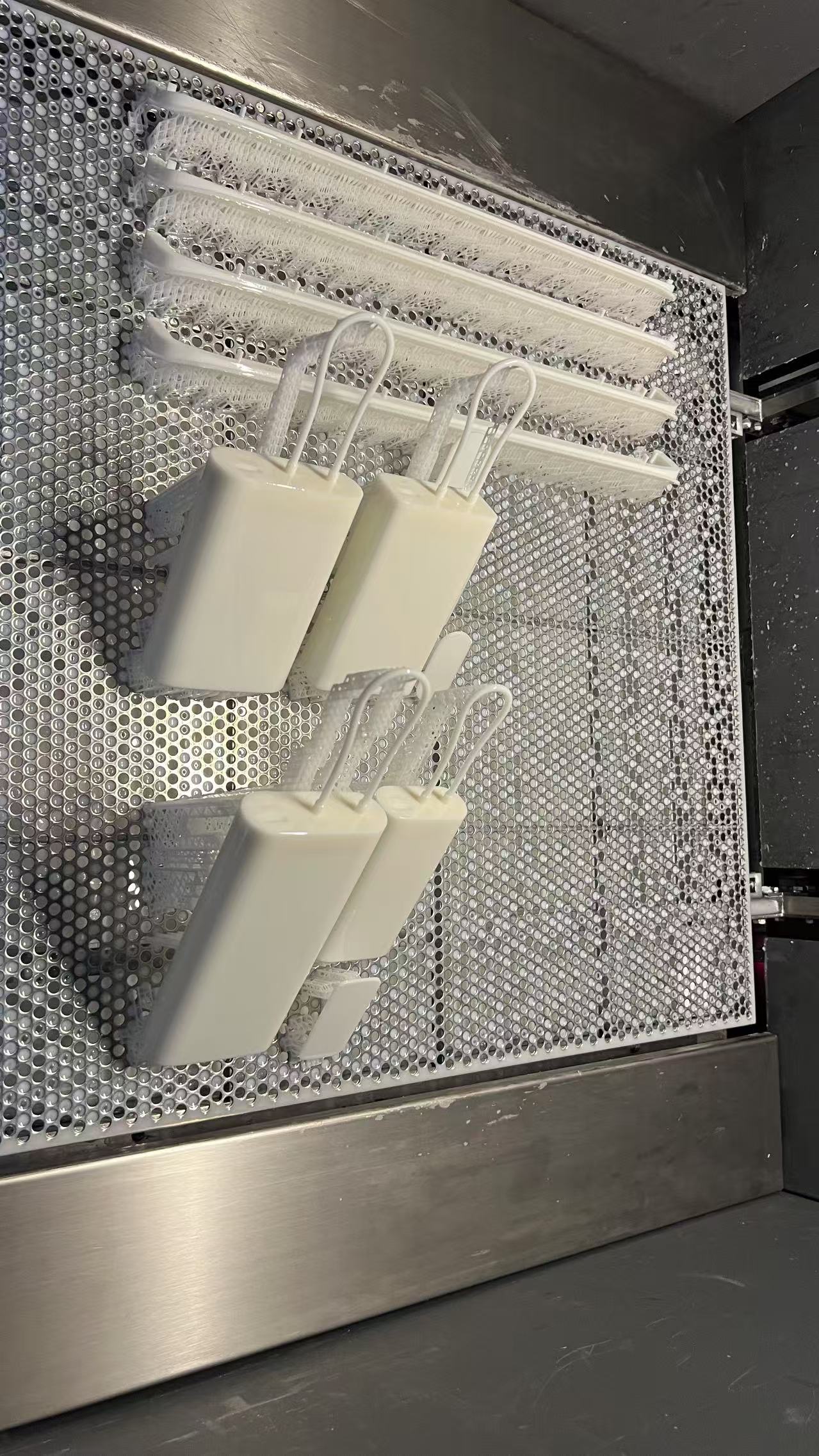

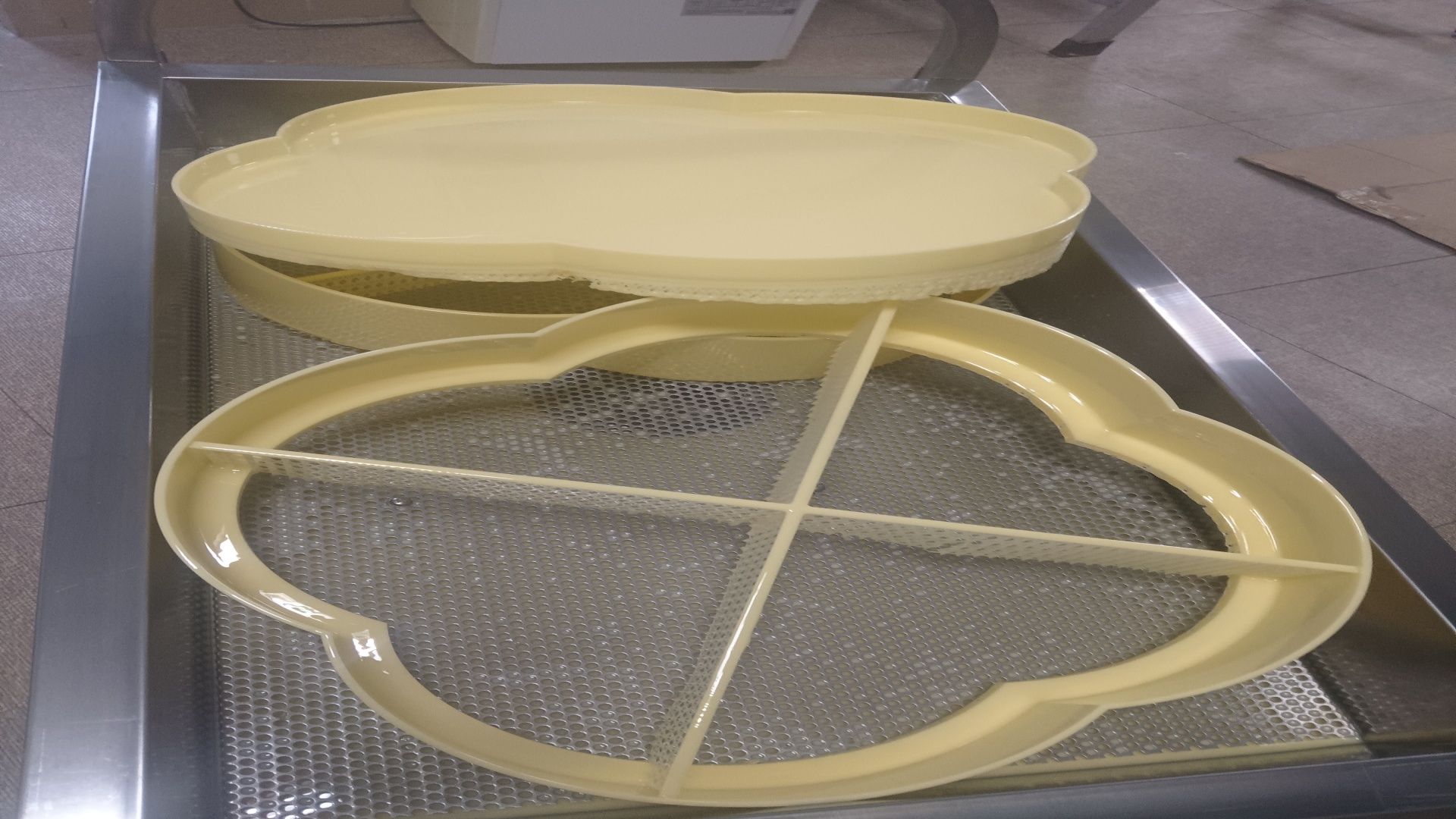

案例2:飞机舱门铰链的轻量化与快速制造

挑战:结构复杂、传统加工成本高

飞机舱门铰链通常采用钛合金(Ti-6Al-4V)锻造+CNC加工,生产周期长、材料浪费严重。3D打印虽能实现轻量化,但变形控制仍是难题。

蓝合科技的AI解决方案

拓扑优化+AI参数匹配

通过AI算法生成支撑结构,减少打印过程中的变形风险。

例如,在厦门某航空部件企业的案例中,AI模型预测了不同支撑布局对变形的影响,最终选择点阵支撑+局部强化方案,使变形量降低60%。

自适应分层打印

传统3D打印采用固定层厚(如30μm),但复杂区域可能需要更精细的分辨率。

蓝合科技的AI系统动态调整层厚(20μm~50μm),在保证精度的同时,打印速度提高25%。

经济效益

采用该技术后,单件铰链的制造成本降低40%,重量减轻15%,已应用于厦门翔安机场的某型飞机备件供应。

厦门3D打印产业生态:政策+技术+应用协同发展

政策支持

厦门市推出《智能制造产业发展规划》,对3D打印企业提供税收优惠和研发补贴,鼓励AI+增材制造创新。

产学研合作

蓝合科技与厦门高校材料学院共建联合实验室,聚焦航空级金属3D打印的AI优化算法。

厦门理工学院设立“智能增材制造中心”,培养技术人才,服务本地企业。

跨区域合作

厦门3D打印企业已为航空维修市场提供快速制造服务,例如某航空公司采用厦门制造的AI优化3D打印部件,维修周期缩短50%。

未来展望:AI+3D打印的航空制造新趋势

多材料智能打印

未来AI系统可优化金属-陶瓷复合打印,适用于更高温的航空发动机部件。

行业前言计算加速优化

蓝合科技正探索新算法在工艺优化中的应用,有望将参数计算速度提升100倍。

技术竞争力提升

随着该技术在国内航空工业等企业的推广,中国航空3D打印技术有望达到行业前言的水平。

蓝合科技的AI驱动3D打印优化技术,不仅解决了航空零部件制造的痛点,更推动了厦门智能制造业的升级。从涡轮叶片到舱门铰链,实际案例证明,AI+3D打印正在成为航空制造的重要驱动力。未来,随着技术的进一步成熟,厦门或将成为航空级智能3D打印的重要基地。