3D 打印赋能文化遗产传承:泉州莆田的数字化实践与零损耗创新

2025-08-19 来自: 厦门题米科技有限公司 浏览次数:82

在数字化浪潮汹涌的当下,3D 打印技术宛如一颗璀璨新星,为文化遗产的传承与发展开辟出一条崭新路径。在泉州与莆田,这一技术正悄然施展魔力,重塑着文化遗产保护与利用的格局。

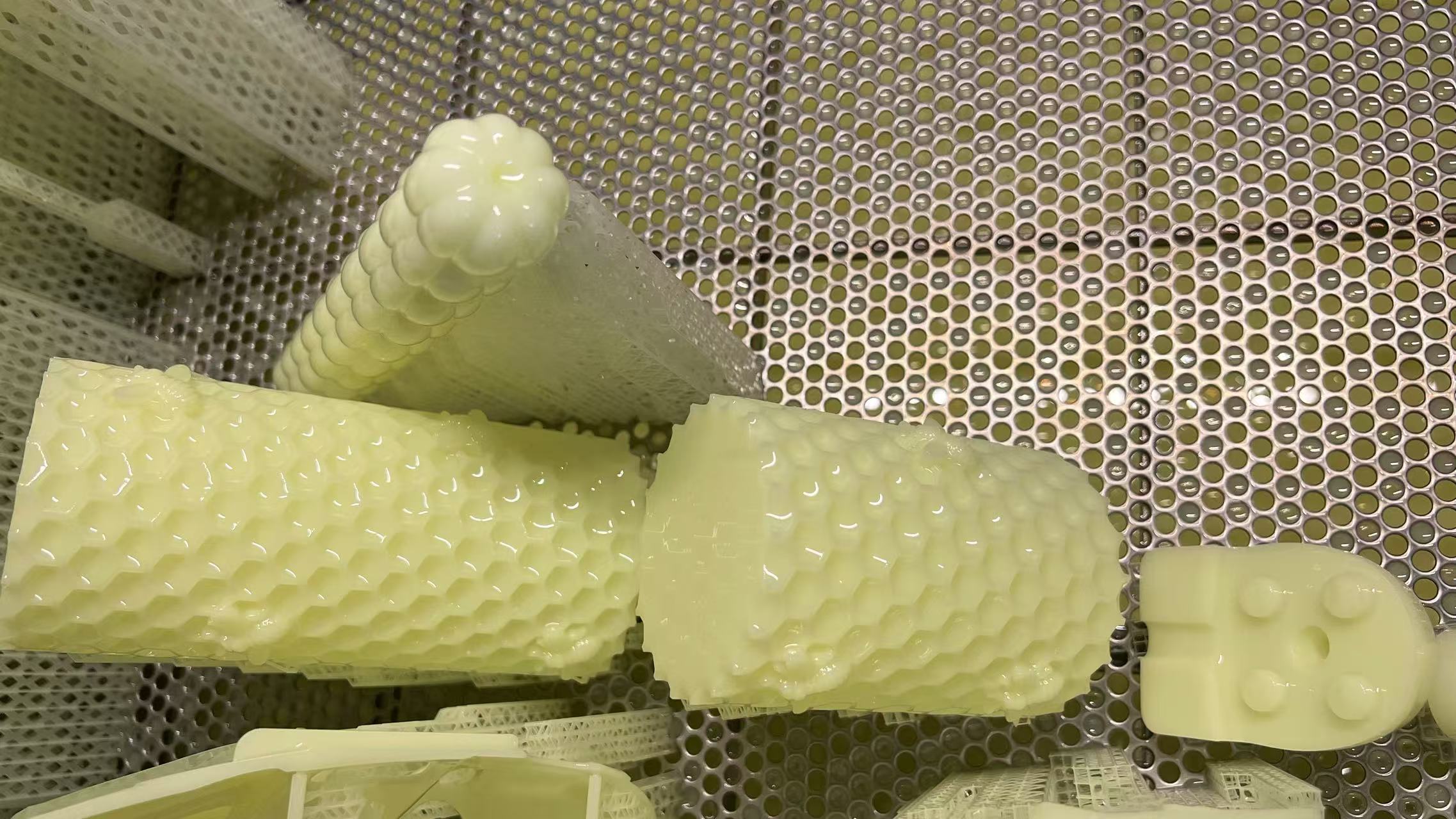

泉州,这座历史文化名城,拥有着丰富多元的文化遗产。扎根丰泽的国家高新技术企业大宇三维,借助 3D 打印技术,将泉州非遗如木雕、闽南古建等进行 3D 扫描与数字建模。对泉州博物馆的濒危文物,他们进行高精度三维存档,让珍贵的文化遗产以数字化形式得以长久保存。通过微米级的细节复现,精致的东西塔模型条石纹理清晰可见,栩栩如生的孔子雕像将儒家圣贤的风范生动呈现。大宇三维还开发了 “泉州世遗点” AR 立体拼图等文旅融合产品,让文化在虚实结合中 “活” 起来,吸引更多人感受泉州文化的魅力。

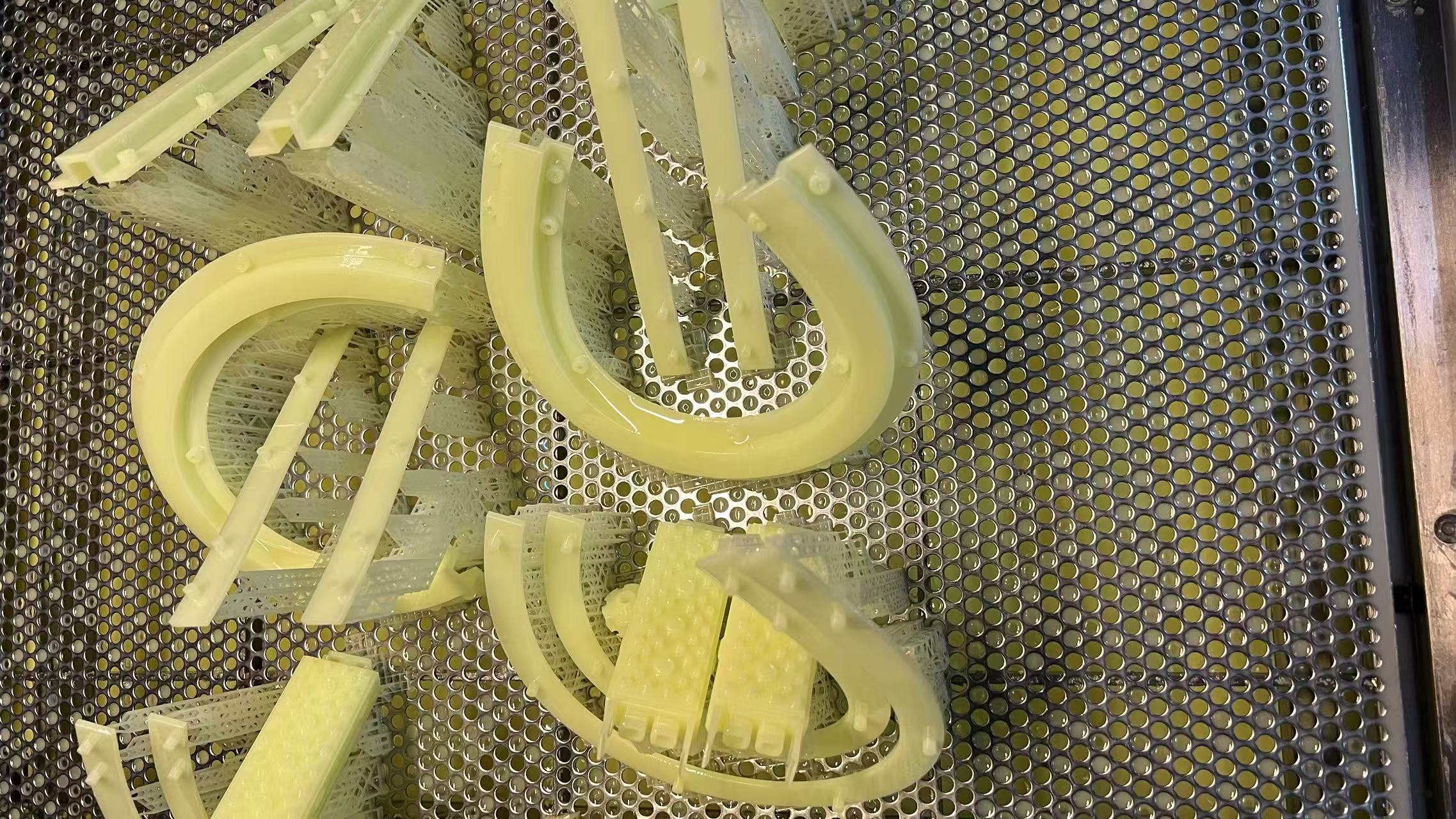

莆田也积极拥抱 3D 打印技术。智能制造工程系 “智行” 社会实践队走进莆田梧塘镇太和庙,运用 3D 打印、逆向建模与区块链存证技术,为这座唐朝古建筑打造 “数字永生档案”。实践小队对太和庙的榫卯构件、石墩雕花等进行数字化建档,通过高精度建模与 3D 打印,制作出可触摸的教学模型,让非遗技艺从书本走向现实,“看得见、摸得着”。这种创新实践,让古老的建筑艺术在新时代焕发出新的生机。

3D 打印技术在文物修复领域更是展现出独特优势。过去,修复破损文物耗时耗力,如今通过分析破损部分与完整形态的差异,3D 打印可迅速打印出相应补件,大大提升修复效率,使修复效果更趋理想。对于那些因岁月侵蚀而残破的文物,3D 打印就如同一位技艺娴熟的修复大师,让文物重焕光彩。

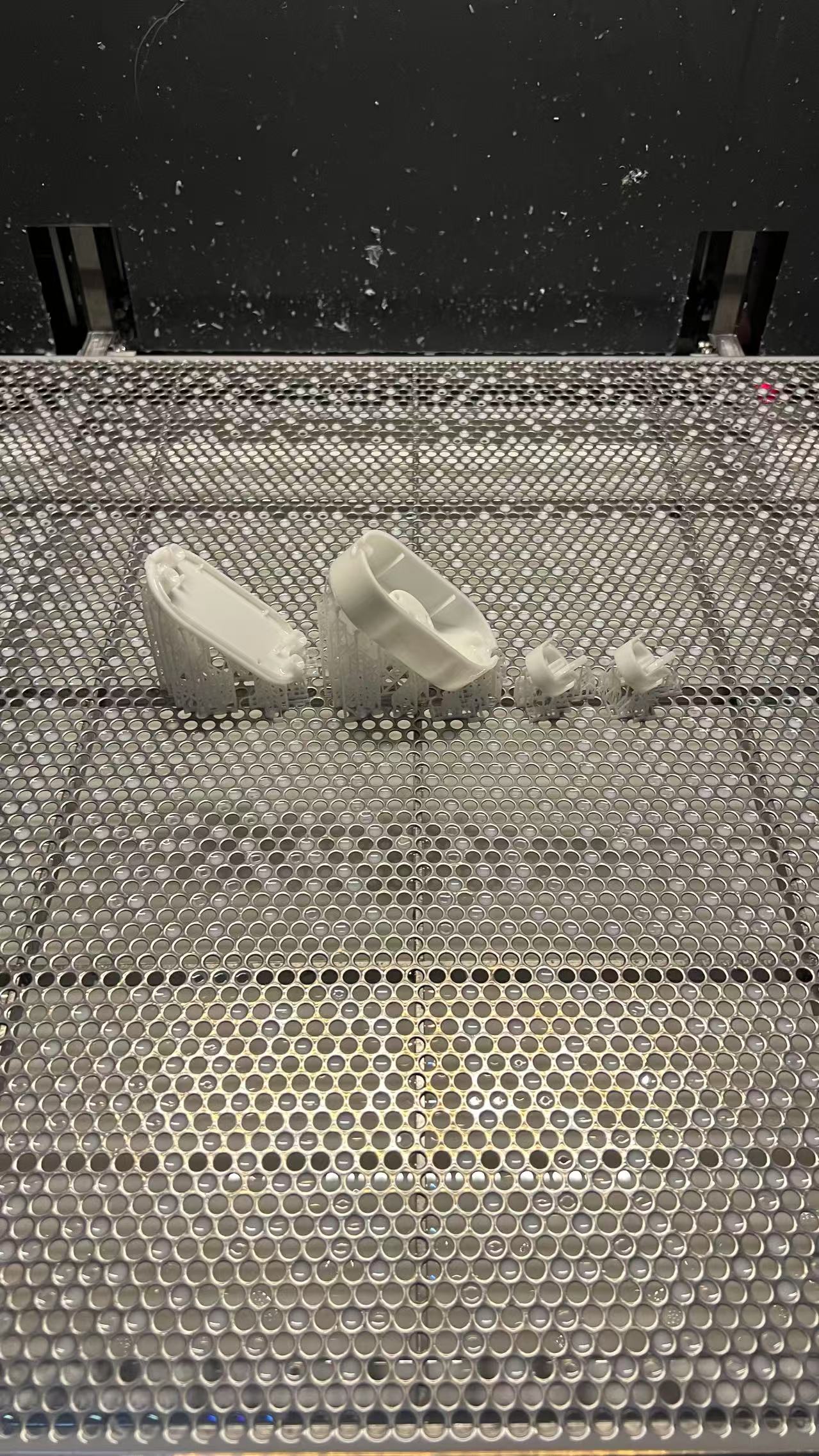

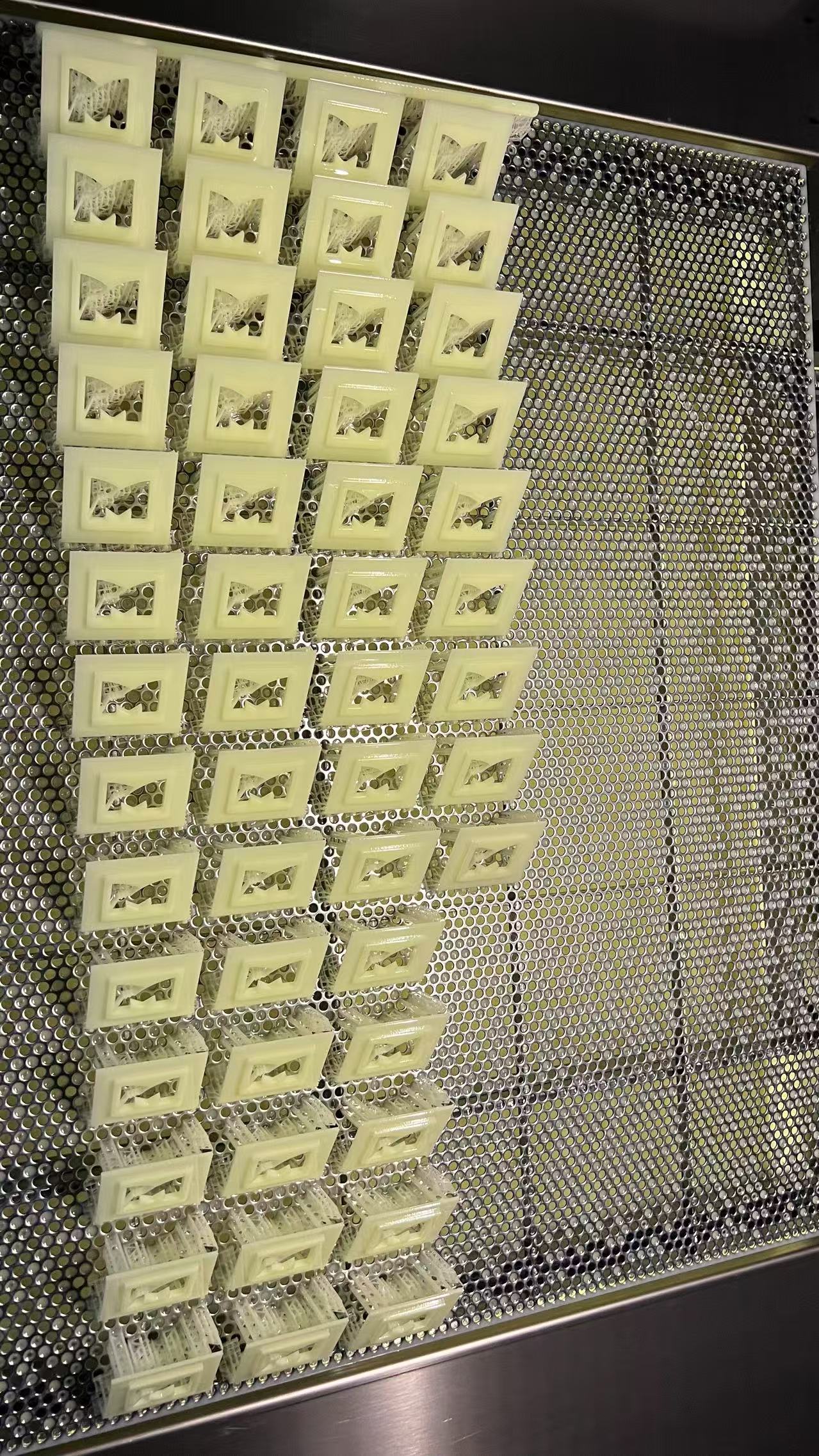

在艺术创作方面,3D 打印摆脱了传统模具限制,有效缩短从构思到成品的周期。在进行佛像、古建模型或潮玩设计时,设计师能够突破传统雕刻对复杂内部结构的限制,实现镂空、悬挑等富有张力的设计,为艺术创作带来无限可能。

此外,3D 打印实现了零运输损耗。传统制造模式下,成品运输会产生大量温室气体,对环境造成重大影响。而 3D 打印可在需求点或靠近需求点制造产品,显著减少运输需求。以相关机构的应用为例,科研单位利用 3D 打印技术在空间站上制造备件和工具,消除了往返运输的需求,节省了大量运费并减少碳足迹;人道主义组织在灾害区部署 3D 打印机,按需制造住房、医疗设备和备件,减少运输成本和对当地基础设施的依赖。在文化遗产领域,这意味着珍贵的文物复刻品可以在本地制造,降低运输过程中的风险与损耗,也减少了对环境的负面影响。

3D 打印技术为泉州、莆田的文化遗产数字化传承、文物修复及艺术创作带来诸多变革,其零运输损耗等优势更是为可持续发展助力。随着技术不断进步,3D 打印必将在文化领域绽放更加绚烂的光彩,让更多文化遗产在数字时代实现 “永生”,走向更广阔的世界。