太空金属3D打印攻克微重力难题,人类迈向"地外制造"新时代

2025-08-23 来自: 厦门题米科技有限公司 浏览次数:25

空间站成功实现在轨金属3D打印,精密零件安全返回地球。这项进展将显著改变人类太空探索的方式,让我们离地外自给自足更近一步。

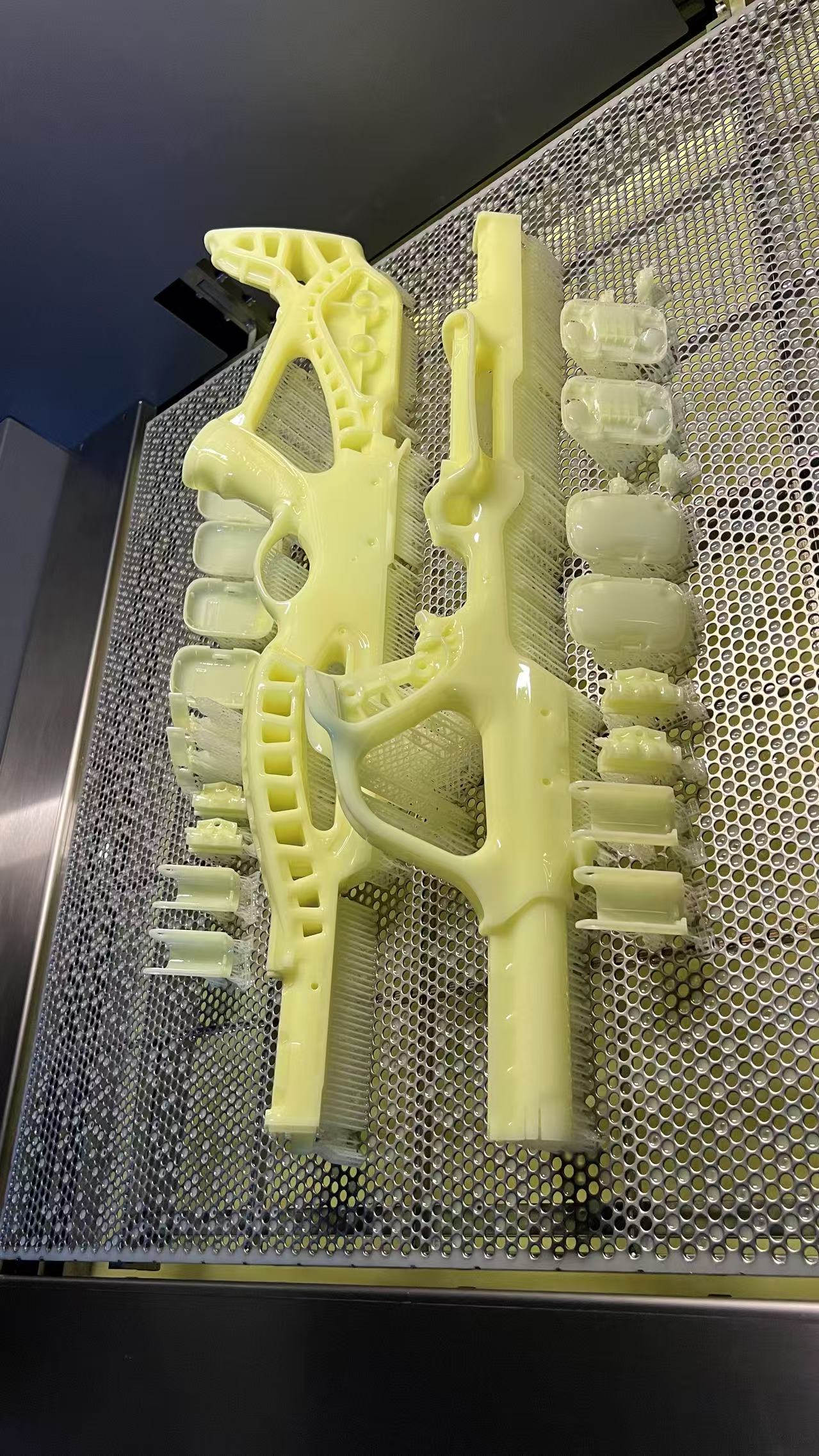

2025年初,欧洲航天机构宣布空间站在轨3D打印的金属部件成功返回地球,标志着太空金属制造技术实现了从实验验证到实际应用的重要跨越。

这项技术进展意味着未来太空探索将减少对地球补给的依赖,宇航员能够随时按需制造零件,甚至利用地外资源进行建造,为长期深空任务和地外定居奠定基础。

01 突破微重力制造瓶颈,太空金属打印取得重要进展

太空金属3D打印面临两大核心挑战:微重力环境对材料成型的影响,以及太空极端环境下设备的可靠性。

在地球上,熔融金属依靠重力自然流动并冷却成型。而在太空中,表面张力和材料粘性成为主导因素,可能导致打印成品出现层间结合力差异、结构不均匀等问题。

欧洲航天机构联合德国BAM研究所采用创新性的气体流动吸入系统,通过真空将金属粉末固定在预定位置,成功克服了微重力环境下的制造难题,打印出结构完整的30层物体。

02 技术贡献与企业布局,中国力量积极参与

中国在太空制造领域也取得了持续进展。2020年,中国科学院空间应用中心成功实现立体光刻3D打印技术对金属/陶瓷复合材料进行微米级精度太空制造。

该技术突破了以往太空制造中以丝材为主的材料体系,将材料由高分子材料扩展至陶瓷、金属、生物材料、月壤等纳米/亚微米粉末材料。

在厦门,金增智科技有限公司投资2000万元建设3D金属打印生产设备项目,致力于高技术3D智能金属打印,展示了中国企业在太空制造领域的布局与实力。

03 太空制造的三阶段发展路径

太空制造的发展可分为三个阶段:小型零部件制造、大型空间装置制造及在轨组装、探测月球和火星等地外深空环境中的综合制造活动。

欧洲航天机构在声明中强调,太空制造技术对实现“地外自给自足”至关重要。宇航员未来将能够实时生产关键零件、维修设备甚至建造基础设施,大幅减少对地球补给的依赖。

04 从太空零件到外星家园,3D打印重塑太空探索

专家评价太空制造是“改变游戏规则的技术”。如今,随着Metal3D计划的成功,宇航员已经能够在轨道上直接生产关键零件。

在不久的将来,人类可能在外星建立自给自足的基地。宇航员只需一键启动打印机,便能将外星尘埃转化为生存所需的工具与家园。

厦门集美区的科技企业和研究机构,正在为这一宏伟愿景注入中国南方的智慧与活力。

太空金属3D打印的成功不仅解决了空间站维修的迫切需求,更开启了太空制造新篇章。随着这项技术的成熟,未来宇航员或许只需携带设计图纸和原材料,就能在太空打印出整个工作站。

这不仅是技术的进步,更是人类成为多行星物种的关键一步。