生物相容与可降解:3D打印推动医疗植入材料创新

2025-09-11 来自: 厦门题米科技有限公司 浏览次数:230

从可降解的骨支架到个性化髋关节假体,3D打印技术正在突破生物医用材料的极限,为患者提供更安全、更有效的治疗方案。

2025年9月,凉山州第一医院成功为一位23岁女性患者实施了全州首例3D打印髋臼假体人工全髋关节置换术。这位患者自3岁起便遭受左髋部疼痛和跛行困扰,而如今她得以重获健康。

这标志着我州骨科医疗技术正式迈入"3D打印定制化治疗"时代,州一医院骨外科副主任医师唐大军表示。

01 可降解电池:生命系统与电子设备的融合

传统电池存在刚性结构、潜在毒性和长期残留等问题,难以适应人体柔性且动态的微环境。

浙江大学EFL团队开发出一种可植入可3D打印的生物水凝胶电池(BHB)。这种电池由水凝胶与金属纳米颗粒协同组装而成,其力学性能与软组织高度匹配。

BHB能在组织再生过程中提供0.001–1 mA的微电流,并为心脏起搏等高负荷应用稳定输出1–6 mA的大电流。通过灵活的调控设计,BHB展现出对生理需求的动态响应性与高精确性。

02 理想植入材料:生物相容与可降解的平衡

理想的医用植入材料应具有良好的生物相容性、适宜的降解速度和足够的力学性能。

对于盆底修复网片而言,需要能够在咳嗽、Valsalva动作和开合跳等极端活动中承受最大压力。网孔应位于其弹性区域,功能应保留24个月。

孔径大于1000μm的网片可实现有效的组织整合,而孔径太小可能导致肉芽肿性炎症反应,从而引起挛缩和疼痛。

03 骨组织工程:3D打印生物活性支架的突破

大面积骨缺损的治疗一直是临床面临的挑战。自体骨移植存在骨量不足、供区功能损伤等缺点。

研究人员采用数字光处理技术制备了多组分生物活性玻璃支架,具有显著促成骨效应。兔股骨植入实验证实,该支架在3个月内可实现渐进性吸收与骨化。

显微CT分析显示支架具有高度仿生的多孔结构,孔径主要分布在200-800μm范围,完全满足骨组织工程对孔隙结构的要求。

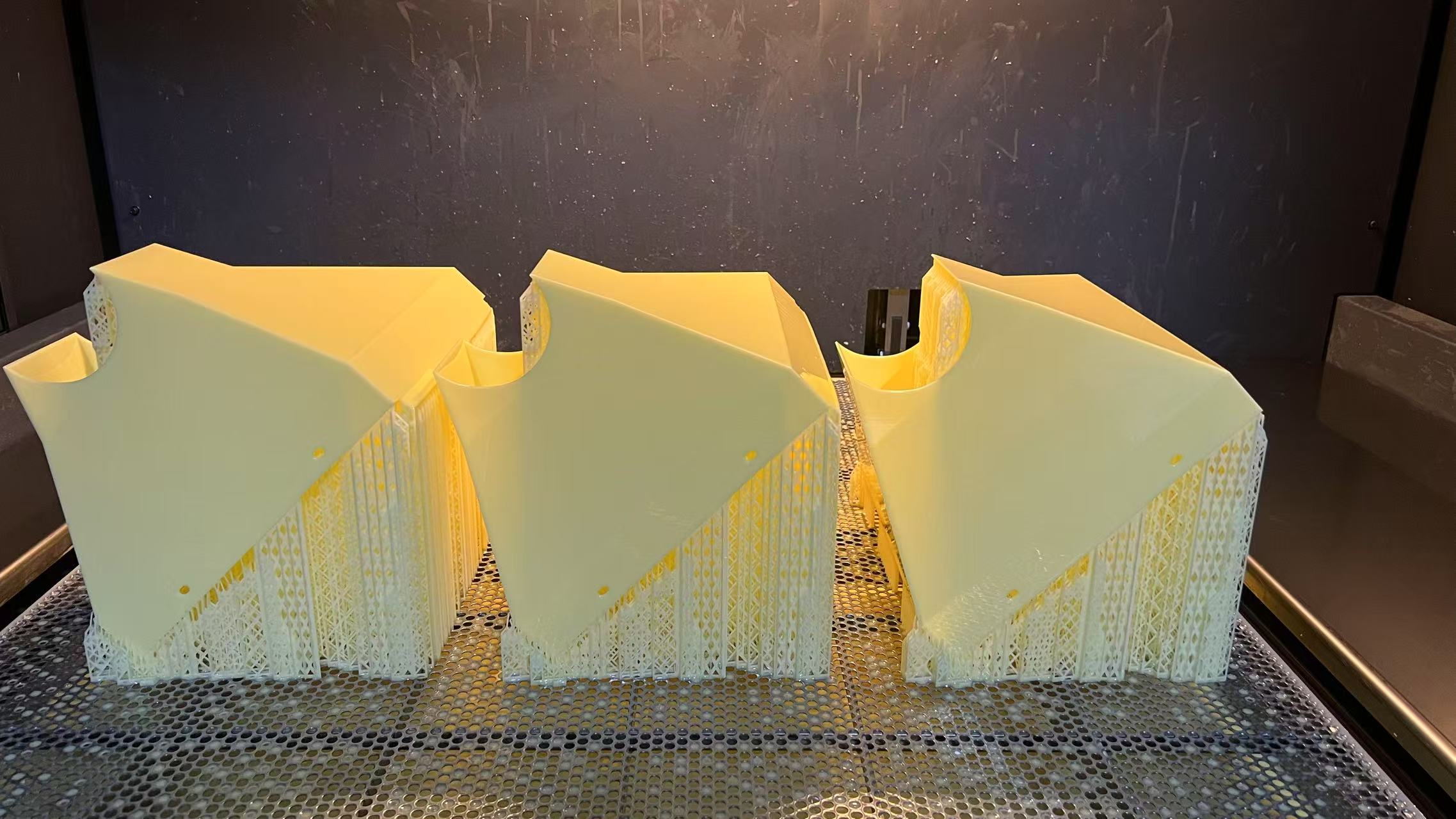

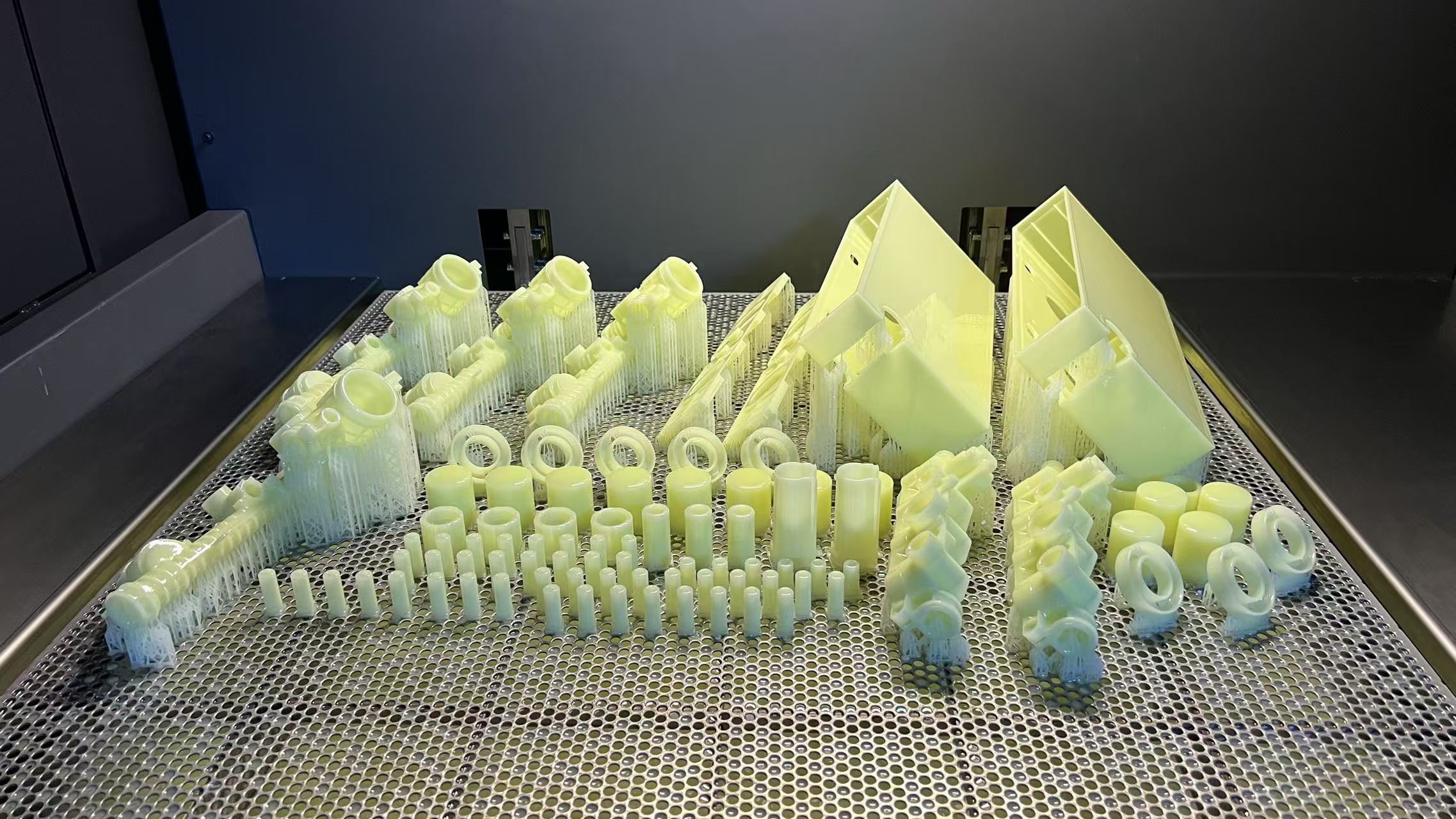

04 个性化医疗:3D打印匹配复杂解剖结构

凉山州首例3D打印髋臼假体手术展示了个性化医疗的潜力。发育性髋关节发育不良由于真臼小而浅、存在骨质缺损,且周围软组织挛缩,传统手术方式操作极为困难。

3D打印下人工髋关节置换技术具有精确度更高、生物相容性更好、术后恢复快等三大优势。

通过个性化定制,假体与患者骨骼解剖结构高度契合,并实现牢固结合。

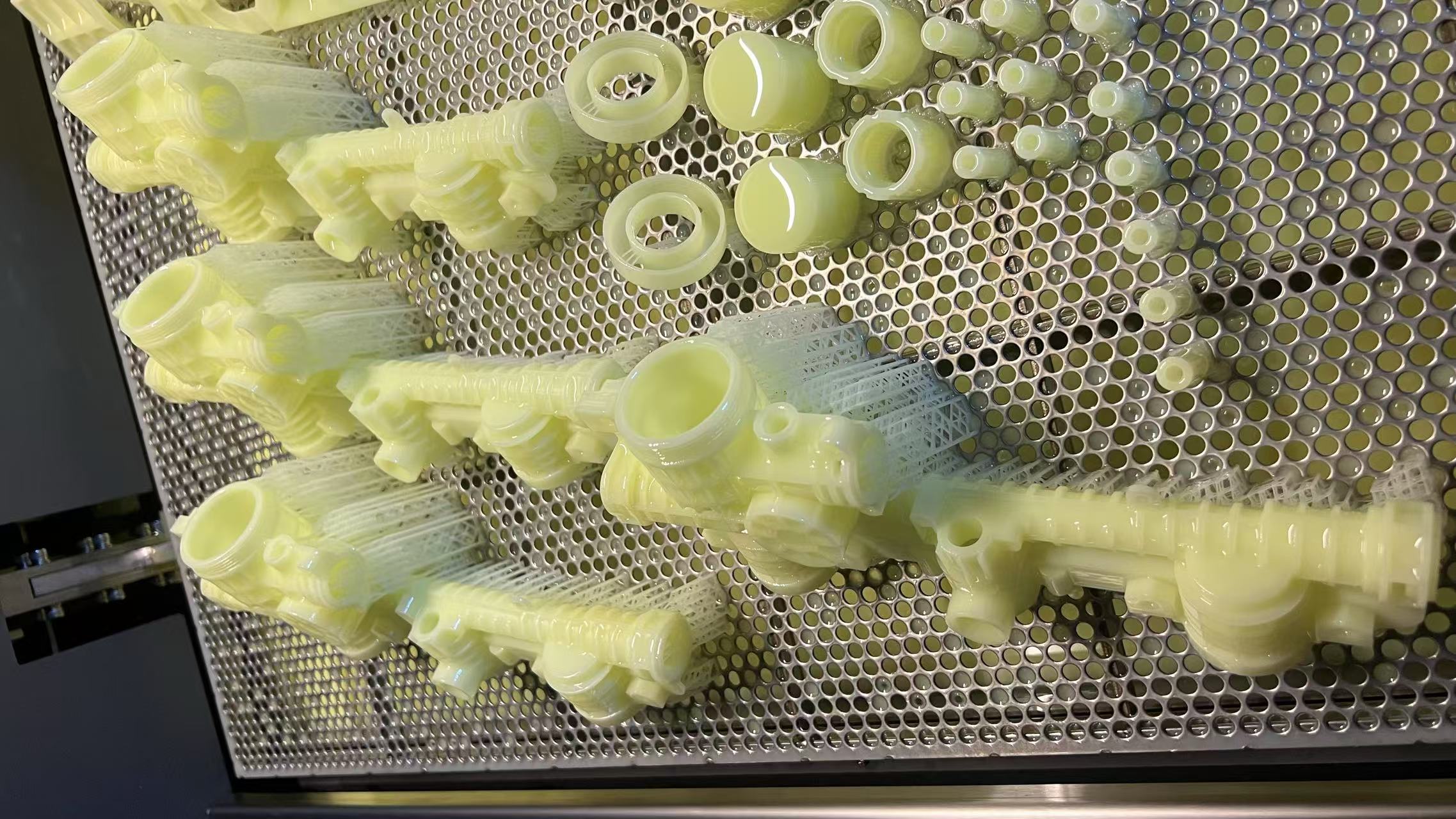

05 原位打印:手术室内的即时骨修复

科学家研发出一种经改造的"胶枪"式工具,可在手术中直接在骨折或骨缺损处进行3D打印骨移植物。该技术采用了一种截然不同的思路:开发一套原位打印系统,可在手术过程中实时制造并直接应用。

胶枪所用的耗材是一根由两大主要成分组成的丝材:一是生物骨中已知可促进愈合的成分——羟基磷灰石(HA);二是生物相容性良好的热塑性聚合物——聚己内酯(PCL)。

由于该装置体积小巧且可手动操作,外科医生可在术中实时调整打印方向、角度和深度。整个打印过程仅需几分钟即可完成。

06 防护功能:植入物的感染预防策略

感染是手术植入物的常见风险。研究人员将万古霉素和某些抗微生物药物两种抗微生物制剂掺入3D打印丝材。

在培养皿和液体培养基实验中,该丝材支架均能有效抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌——这两种细菌是术后感染的常见致病菌。

得益于丝材中HA与PCL的物理特性,药物可持续缓慢释放,并在数周内直接扩散至手术区域。

与全身性抗微生物制剂给药相比,这种局部递送策略既能减少副作用,又可限制耐药性的产生。

07 未来发展:3D打印医疗材料的临床转化

合肥市成立生物医药产业链专班,组建医药健康产业发展促进中心,连续2年每年拿出上亿元专项政策资金支持生物医药产业发展。

合肥启灏医疗科技有限公司成功入选"丝素蛋白"与"高活性修复新材料"两大高分子材料榜单,合肥博雅迈特生物材料有限公司成功入选"3D打印氧化锆陶瓷墨水"无机非金属材料榜单。

下一步,合肥市将瞄准科技前沿和人民健康需求,充分发挥政府、企业、高校、科研院所、基金等资源,推动更多科研成果走出实验室、走向生产线。

随着合肥启灏医疗和博雅迈特等企业入选生物医用材料"揭榜挂帅"名单,3D打印医疗材料正从实验室走向临床应用。

可降解生物水凝胶电池在16天内完全降解,3D打印生物活性玻璃支架在3个月内完成骨改建,"胶枪"打印骨移植物仅需几分钟完成手术。

这些创新技术共同描绘了未来医疗的图景——患者将享受到更安全、更精确、更个性化的治疗方案。

医生不再需要勉强调整标准植入物来适应患者独特解剖结构,只需轻轻按下按钮,就能打印出高度匹配的解决方案。