3D打印重塑未来制造,五大趋势与案例揭示变革力量

2025-09-09 来自: 厦门题米科技有限公司 浏览次数:223

一层层微米级的薄薄材料,正叠加出一个革命性的制造新世界。3D打印技术从边缘走向主流,正在重塑我们设计和生产的方式。

传统的减材制造技术已有上千年历史,它是通过去除材料来实现产品成型,而3D打印则是基于三维模型数据,采用完全相反的逐层叠加材料的方式制造三维物理实体模型。

这种技术优势在于可以打印复杂结构的零部件,节省材料,包括工业级和消费级的应用。如今,3D打印已经从简单的原型制作发展为产业化应用的技术,正在重塑未来制造业格局。

01 技术革新:从单一到多材料、智能适应

2025年9月,荷兰乌得勒支大学研究团队在《自然》杂志发表了一项名为GRACE的创新3D打印方法(Generative, Adaptive, Context-Aware 3D Printing)。

该方法结合3D成像、计算机视觉和参数建模,能够自动生成适应性几何结构,直接围绕从细胞到宏观尺度的特征进行打印。这标志着3D打印从被动执行向智能适应的转变。

同样在2025年9月,瑞士苏黎世联邦理工学院的学生团队宣布开发出能同时打印两种金属的3D打印机,解决了金属3D打印速度慢和材料单一的两大痛点。

他们的"RAPTURE"项目采用旋转式架构,让整个打印平台持续旋转,使铺粉、熔化、再铺粉整个过程无缝衔接,多可节省52%的打印时间,并将金属粉末消耗量减少达77%。

02 效率突破:打印速度与精度的提升

北京亦庄企业中航迈特在2025年9月发布了光束整形-环形光技术,并现场展示搭载该技术的MT400M金属3D打印机。

这项技术用环形光打破了常规高斯光单一光斑限制,在行业实现高斯光与环形光双光协同打印:高斯光能熔化,适用于打印精细结构;环形光则能减少飞溅与气孔,适合大层厚、高功率打印场景。

在实际打印验证中,采用这项技术的打印机在使用MT-316L不锈钢粉末材料打印轮胎模具等典型构件时,打印效率提升100%以上。

在消费级领域,复志科技2025年9月发布了新一代超高速FFF 3D打印机E3,其在软材料打印速度上实现了进步。E3在打印80A软硬度TPU材料时,速度可达200毫米/秒,流量达16立方厘米/秒。

03 应用拓圈:从航空航天到日常生活

3D打印技术正在各个领域拓展应用边界。根据西部证券的研究报告,2021年的3D打印市场中,医疗、汽车、消费及电子产品占比分别为15.6%、14.6%、11.8%。

在航空航天领域,3D打印应用已经较为成熟,3C领域渗透率有望伴随苹果入局而提升。火箭发动机喷嘴现在可以通过3D打印完成——内部是导热性能好的铜,外部是坚固耐用的镍合金,两种材料在一个零件里各司其职。

在医疗领域,GRACE方法在生物制造中展现出应用潜力,例如创建适应血管状几何形状围绕细胞负载的生物墨水,提高生物打印的功能性。

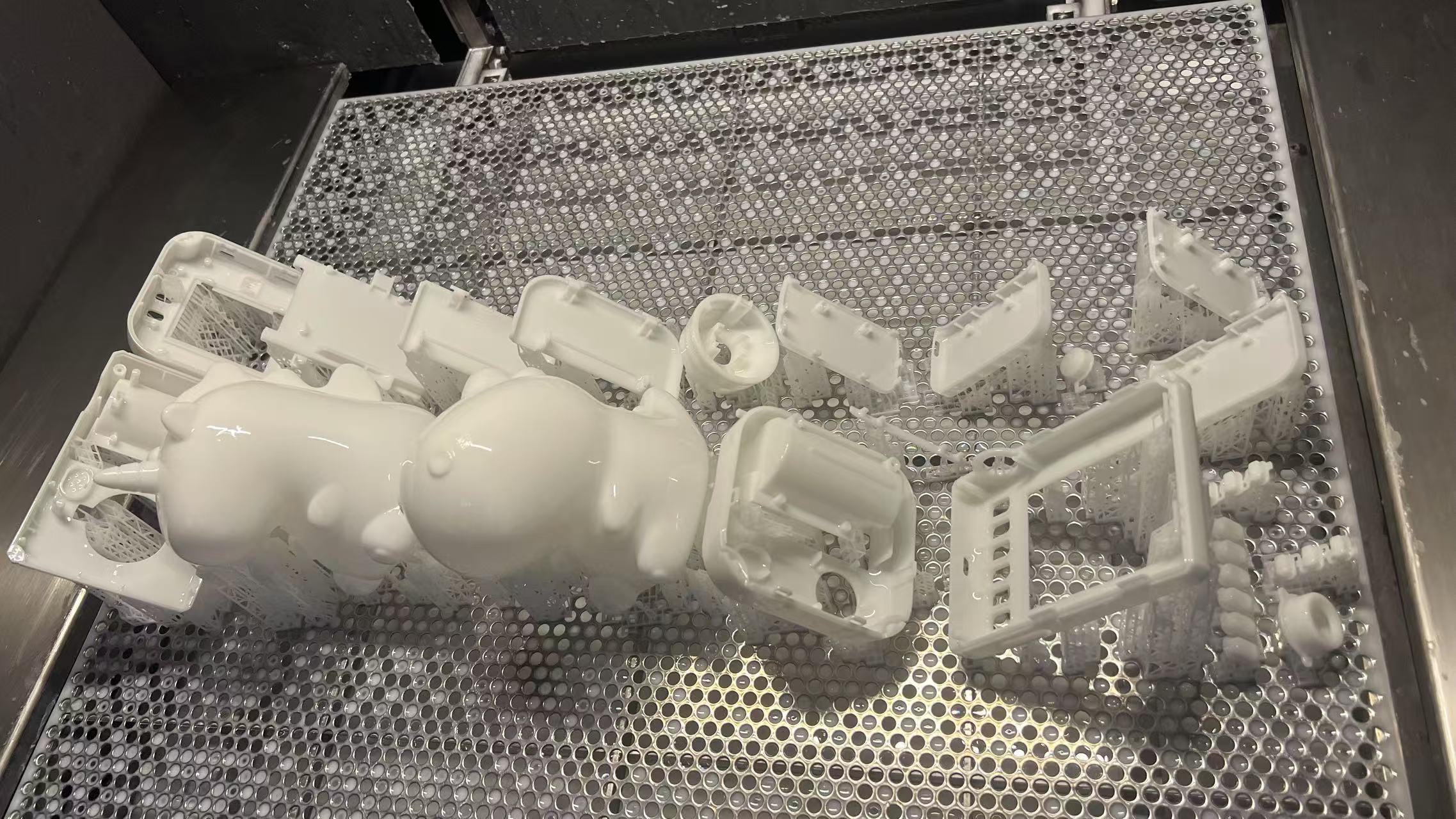

复志科技开发了结合3D打印与电铸工艺的应用,改变传统佛像制造方式。使用3D打印技术快速制造出结构复杂的红蜡模型后,通过电铸工艺在表面沉积铜材料,将整个生产周期从一周缩短至1.5-2天。

04 发展格局:多国参与3D打印技术研发

2024年,3D打印市场规模达到219亿美元,同比增长9.31%。2012-2024年间,3D打印市场规模复合增速达到20.71%。咨询机构Wohlers预期2030年3D打印市场规模大约在840-1450亿美元。

中国在3D打印产业链中扮演着角色。消费级3D打印领域,入门级的3D打印机的96%来自中国供应商。2024年消费级3D打印机出货量大约为410万台,预计到2029年将以26.6%的复合增速增长到1340万台。

香港正持续将自身定位为制造业中心,并将3D打印作为其支持产业转型和经济发展战略的组成部分。生产力局-惠普3D打印技术中心的成立标志着该区域能力建设的进展,汇集了亚洲多个工业3D打印平台。

05 未来前景:智能化、本地化与可持续发展

香港生产力促进局在增材制造领域拥有数十年的经验,在推动研究、应用和服务方面发挥了作用,使企业能够从传统的生产模式过渡到灵活的制造系统。

其中一个受到关注的领域是部署微型工厂,即集成智能技术以实现本地化制造的紧凑型生产设施。通过在有限空间内提并利用本地资源,微型工厂使企业能够快速响应市场需求,同时保持竞争力。

这种方法有助于实现本地化和可持续发展的目标,减少对延伸供应链的依赖,并增强产业韧性。

未来,随着材料创新、设备智能化和工艺优化不断推进,3D打印的精度、效率和可靠性将持续提升。更多传统制造环节将被增材制造取代,实现柔性生产和按需生产。

3D打印市场规模正以年均20%以上的速度增长,预计到2030年将达到千亿美元级别。

金属打印领域,EOS、铂力特和Nikon SLM以41.1%、19.6%和11.4%的存量市场份额居于前列。中国在消费电子产业链具备优势,上游打印设备厂商有望受益于3C领域的3D打印渗透率提升。

3D打印已经不再是原型的代名词,而是成为了制造业变革的驱动力之一。