碳纤维3D打印:创新制造技术如何重塑工业格局

2025-09-09 来自: 厦门题米科技有限公司 浏览次数:183

在武汉近期举办的3D打印打印技术展会上,一个看似普通的航空航天支架展现着制造业的变革:它拥有金属级别的强度,重量却仅为钢的八分之一,而且内部预埋了光纤传感器,能够实时监测发射时的形变数据。

这种连续碳纤维3D打印技术正在突破传统制造工艺的物理与成本限制。它不仅轻量化,更在强度、设计自由度和可持续性方面带来系统性的突破。从航空航天到F1赛车,从医疗设备到风力发电,一场制造技术的革新正在稳步推进。

01强度与重量的平衡优化

碳纤维复合材料因其出色的性能被誉为"材料界的黑金"。与传统金属材料相比,同样体积下的碳纤维重量约为钢的四分之一,强度明显优于钢材。

这种材料还具有良好的抗疲劳性和耐化学腐蚀能力,使其成为航空航天、汽车工业和医疗设备的理想选择。连续碳纤维打印技术使用连续的长纤维束作为增强材料,形成内部"骨架"结构。

纤维以定向方式排布,直接承受拉伸和弯曲负荷,使零件强度接近金属,强度重量比超过铝合金。实测数据显示,拉伸强度达到1,200 MPa/g/cm³,明显高于尼龙(50 MPa/g/cm³)和铝合金(130 MPa/g/cm³)。

02设计自由度的创新突破

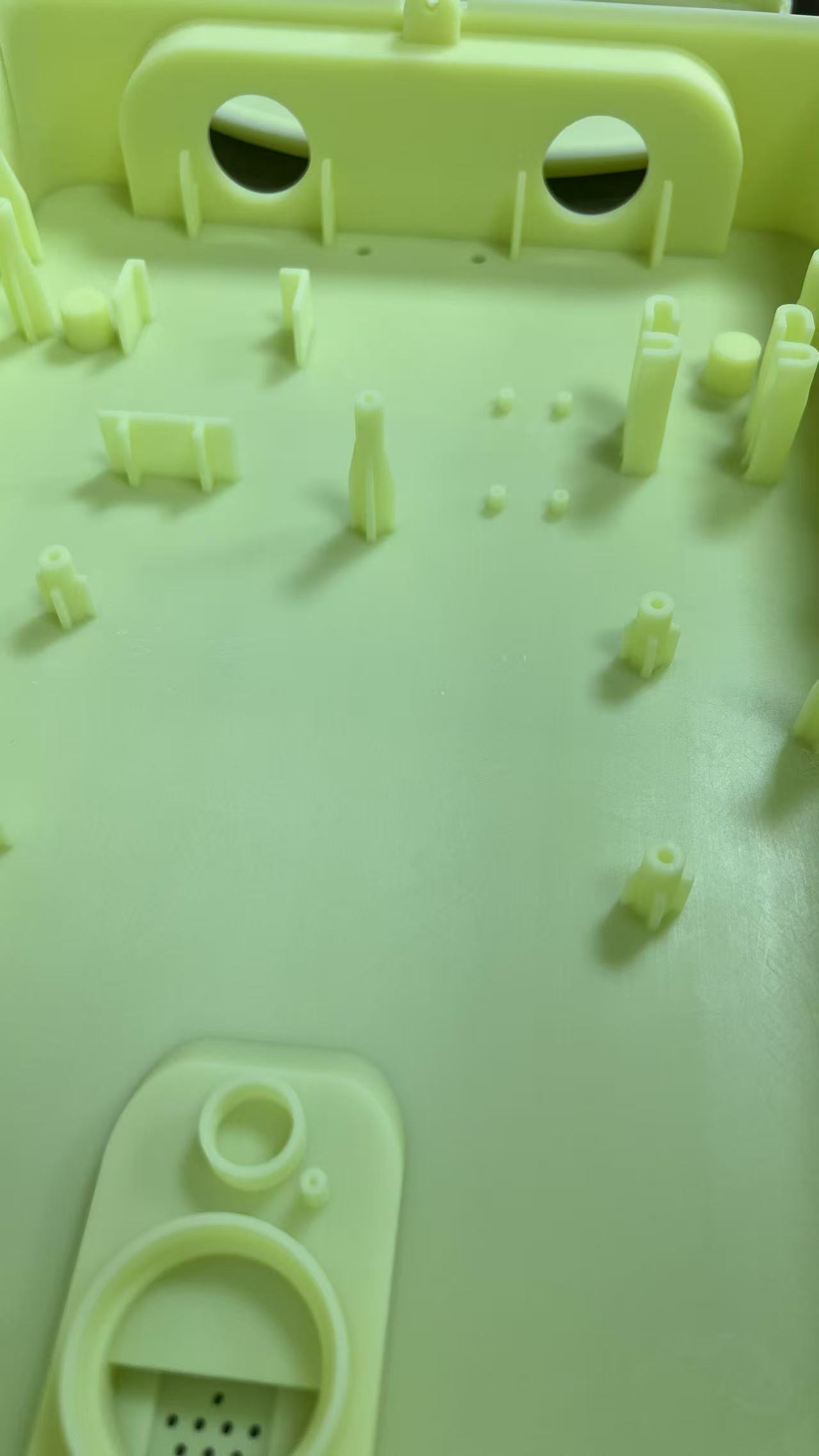

传统制造工艺面临着物理和成本的双重限制。连续碳纤维3D打印技术通过将连续纤维束与热塑性树脂共挤成型,实现纤维在基体中的定向增强。这意味着工程师可以沿受力路径精确排布纤维。

在关键应力区域如螺栓孔、弯曲节点实现局部增强,抗疲劳性能比传统注塑件有明显提升,有效解决各向异性缺陷。传统CNC或模具难以实现的拓扑优化结构(蜂窝芯、镂空网格)可以直接打印。

自行车制造商利用此特性设计仿生车架,在同等载荷下减轻重量800克,刚性反而提升40%。这种技术实现了 "几何复杂度零成本",拓展了设计师的创造空间。

03制造效率的系统提升

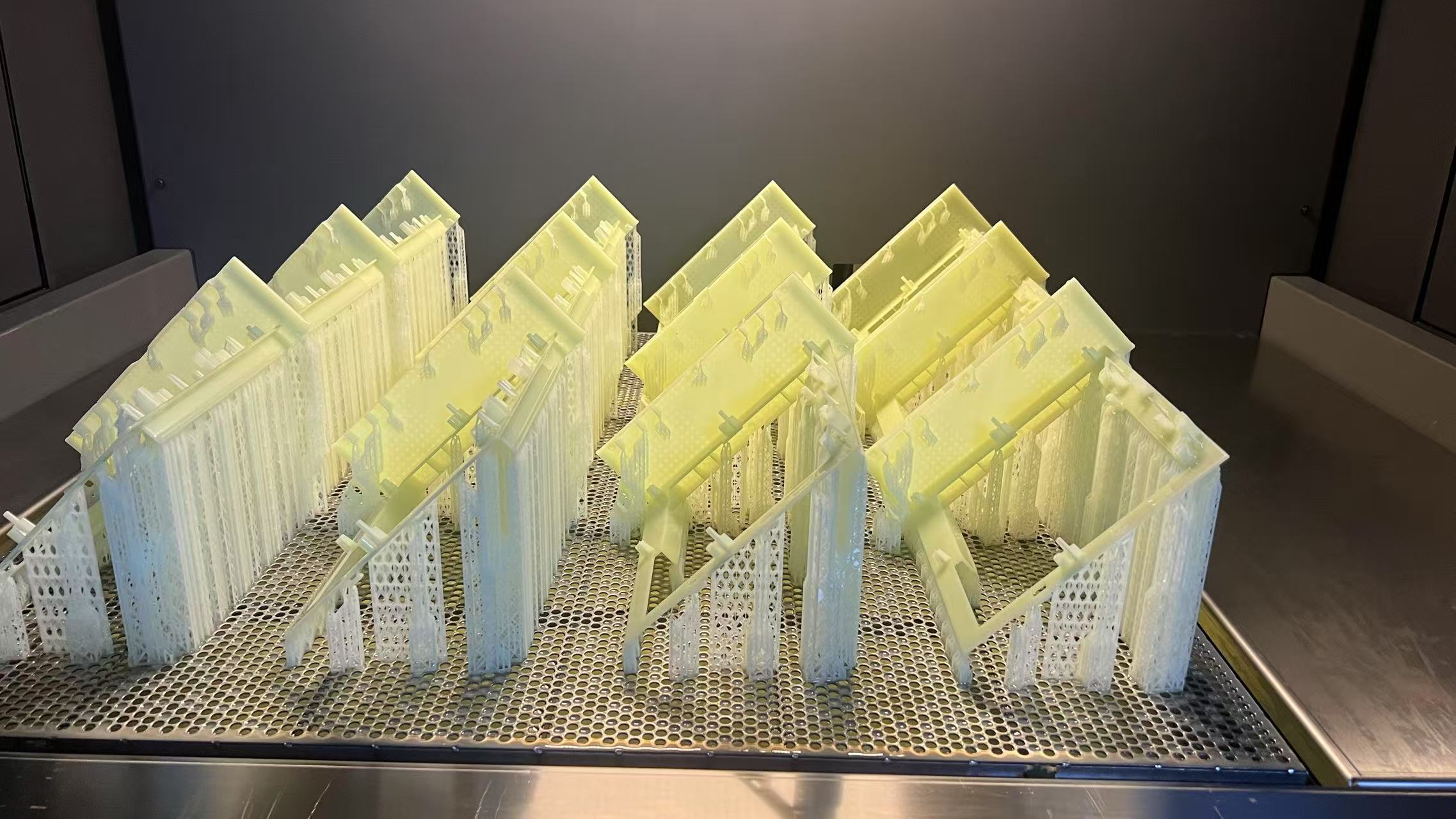

连续碳纤维3D打印技术正在优化制造业生产效率。传统复合材料支架的制造需要较长时间(模具开发+手工铺层),而连续打印72小时即可交付合格件,加快了产品迭代周期。

小批量生产成本得到明显控制:避免了高昂的模具投入,单件成本显著降低。这对于定制化医疗器械(如运动员专属义肢)或限量超跑部件特别有利。

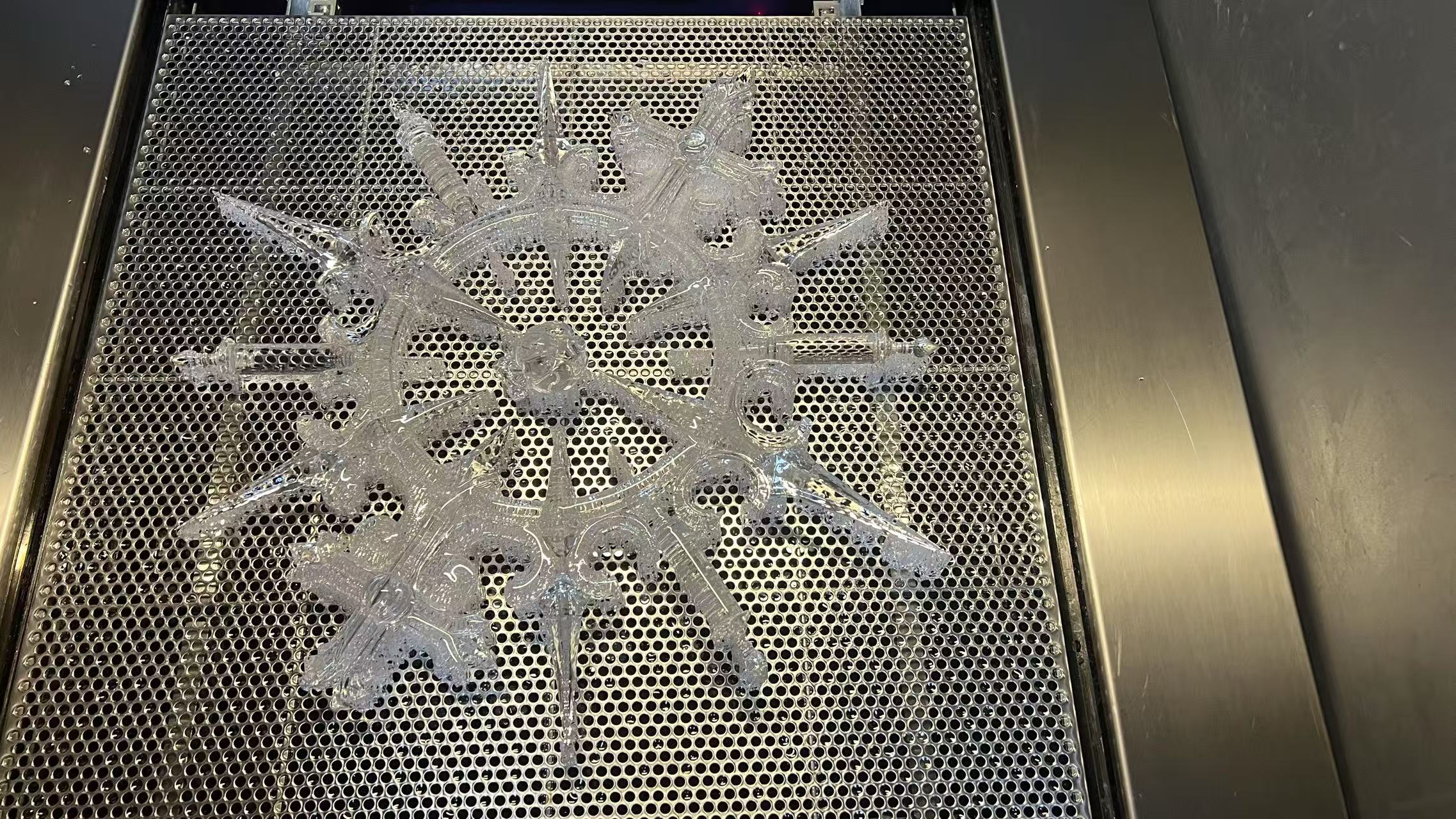

MCT Engineering公司为F1赛车打印碳纤维风道可抽取芯模,实现了内壁光滑,优化气流与散热性能,这是传统方法难以实现的。以往需要一周的零件,现在24小时内即可完成;小型模具常在8小时内完成。

04实际应用案例

在同济大学"同飞一号"飞行器项目中,采用连续碳纤维3D打印骨架,结构重量仅856g(翼展2.1米),减重效果达到40%,试飞稳定性符合预期。

保时捷911 GT2 RS的制动导风管采用连续碳纤维打印,耐300℃高温且减重40%。在机器人领域,碳纤维替换铝合金机械臂关节,提升刚度的同时降低惯性力矩,响应速度提升25%。

MCT Engineering使用FUNMAT PRO 610HT 3D打印机打印碳纤维增强PEEK和PEI 1010材料,能够在高温釜固化周期中承受高温,保持结构完整。

05 环保与可持续性特点

连续碳纤维3D打印还带来明显的环保效益。材料利用率达到95%以上。相比CNC切削60%材料变成废屑,增材制造近乎零浪费,尤其珍贵的碳纤维得以充分利用。

分布式生产降低了碳排放。欧洲轨道车辆厂通过本地打印备件,年减少碳排放2700吨。随着PEEK/PEKK基体材料耐受250℃高温,该技术已用于电动汽车电池包防火支架,取代金属避免短路风险。

碳纤维与凯夫拉纤维协同打印技术在抗冲击区域形成"刚柔并济"的智能防护层,安全头盔抗穿刺性明显提升。

06技术前景与挑战

尽管碳纤维3D打印技术前景良好,但仍面临一些挑战。例如均匀分布碳纤维丝材、优化打印路径的算法设计等,仍是需要持续解决的问题。

作为行业知名企业,Stratasys通过成熟的打印技术和持续创新的材料研发,已经提升了碳纤维打印件的力学性能与成型速度,为制造领域的转型升级提供了新路径。

未来,随着技术与设备的不断优化,碳纤维3D打印将在更多应用场景中展现其价值。它将继续推动工业制造从传统到数字化的转型,为制造业的可持续与良性发展贡献力量。

随着技术不断成熟,碳纤维3D打印正从实验室走向产业化。数字化设计与制造创新中心在武汉发布的连续碳纤维打印技术,已经可以支持1.5米×1米×2米的大尺寸零件打印。

航空航天、汽车制造和工业模具等领域已经展现出良好的应用前景。未来,随着材料成本和打印效率的进一步优化,这项技术有望改变整个制造业的面貌。