一站式材料库再升级!3D打印服务商现已支持从超韧塑料到高温镍合金的50+种工业级材料

2025-09-25 来自: 厦门题米科技有限公司 浏览次数:189

一站式材料库再升级!3D打印服务商现已支持从超韧塑料到高温镍合金的50+种工业级材料

从迷你手办到整栋建筑,从汽车零部件到航天部件,3D打印技术正以惊人的速度重塑现代制造业的面貌。

台3D打印机正在忙碌工作,层层堆叠的陶泥逐渐成形为一个精致的陶瓷摆件——在厦门智创驰科技有限公司,这样的场景已成为日常。

过去,陶瓷厂大多使用3D打印进行打样或小批量定制,而现在,不少工厂已把它用于规模化生产。

3D打印设备产量上半年同比增长43.1%,成为培育新质生产力的重要动能。 在这一趋势下,本地3D打印服务商纷纷扩充材料库,以满足日益多样化的工业需求。

01 材料突破:3D打印技术的新 frontier

曾几何时,3D打印局限于塑料原型制作,而如今最引人注目的进展发生在高端金属材料领域,特别是高温合金方面。

近年来,国内多家企业在这一领域取得突破。铂力特申请的新型镍基高温合金复合粉体专利,通过添加纳米陶瓷颗粒,有效避免了3D打印过程中的热裂纹产生,提升了合金强度与综合性能。

中航迈特则开发出了一种新型3D打印镍基高温合金,其独特配方显著提升了合金的高温承温能力。 这些技术进步使得3D打印能够应用于更苛刻的工作环境,如航空航天发动机部件和高性能汽车零部件。

在解决材料“卡脖子”难题方面,中南大学研发的稀土微合金化技术,显著降低了“不可焊”粉末镍基高温合金的开裂敏感性,扩宽了3D打印工艺窗口。

广东华科新材料研究院也开发出具有高球形度、良好流动性的镍基高温合金粉,特别适合3D打印领域。

02 产业链协同:厦门企业的垂直深耕

厦门3D打印产业未追求大而全,而是选择在细分领域做精做深。智创驰公司聚焦于陶泥和混凝土打印这一垂直场景,实现了从公园艺术坐凳到整栋建筑的“一键打印”。

“今年来,3D混凝土打印机的订单量增长较快,上海、杭州等地的客户陆续联系我们。”智创驰总经理卢乐成表示,不仅文旅和市政项目青睐这项技术,高校和科研院所也是重要客户。

“已有好几所高校采购我们的设备,用来模拟月球土壤环境,服务于航天类科研项目。”

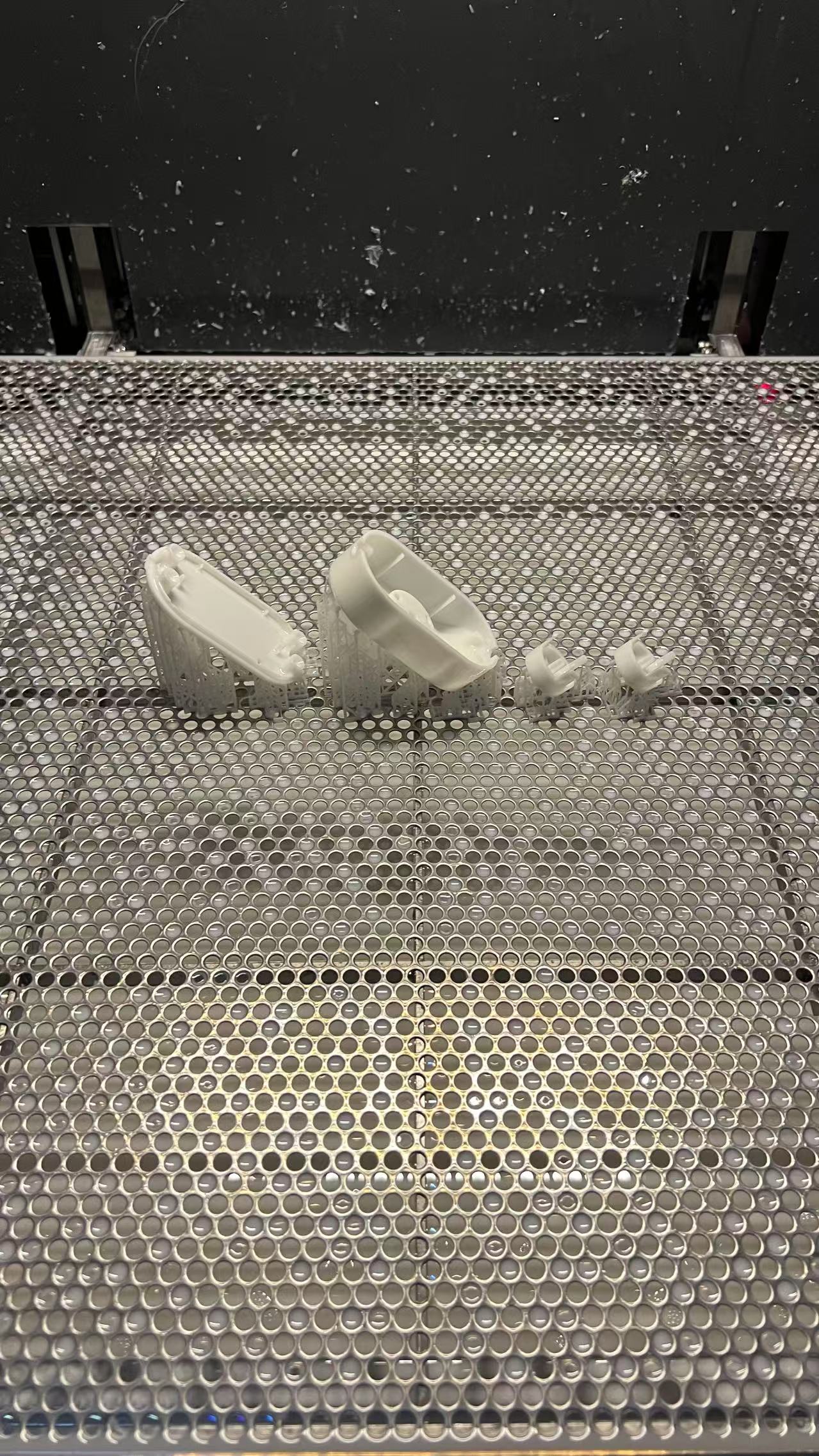

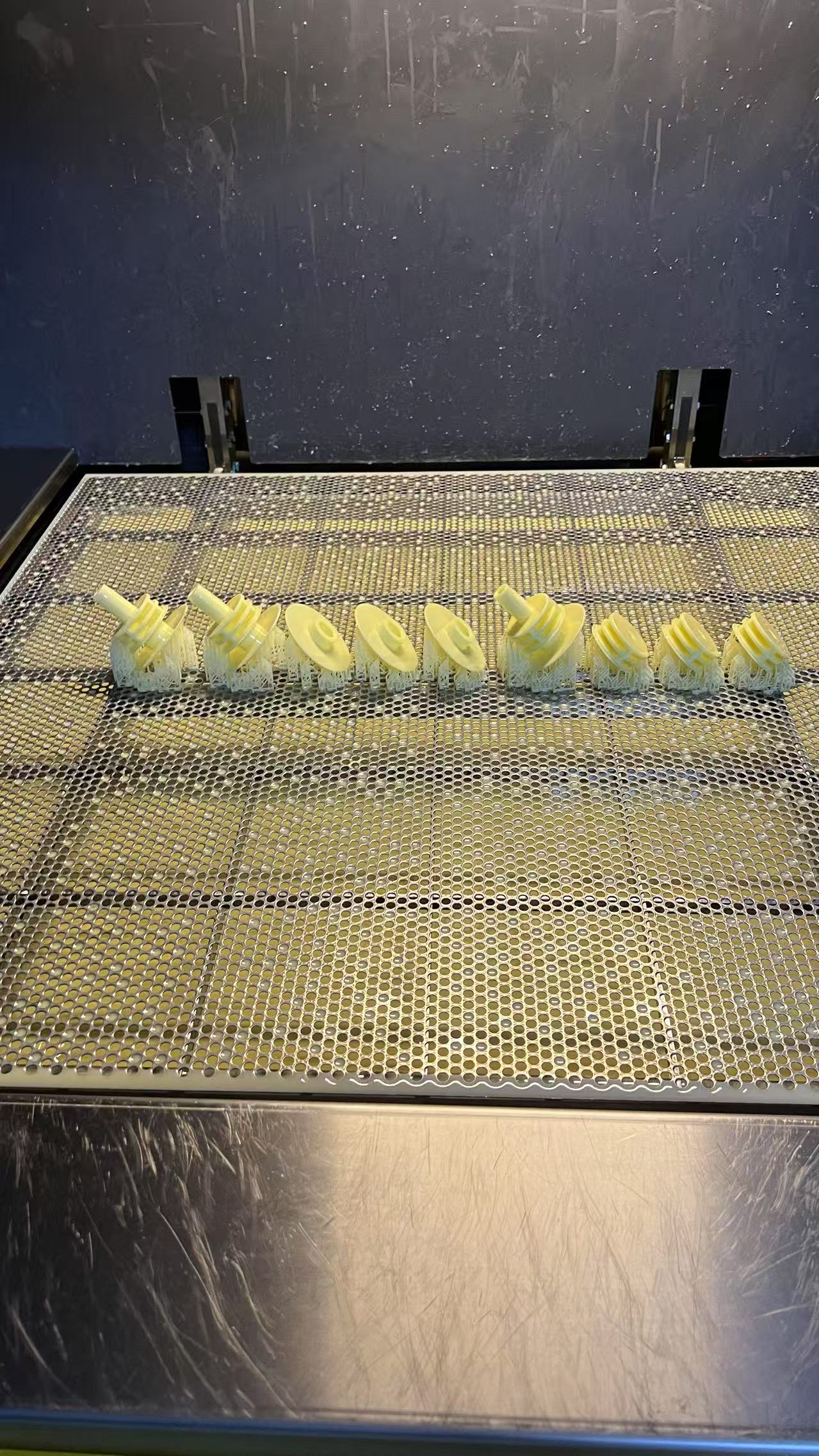

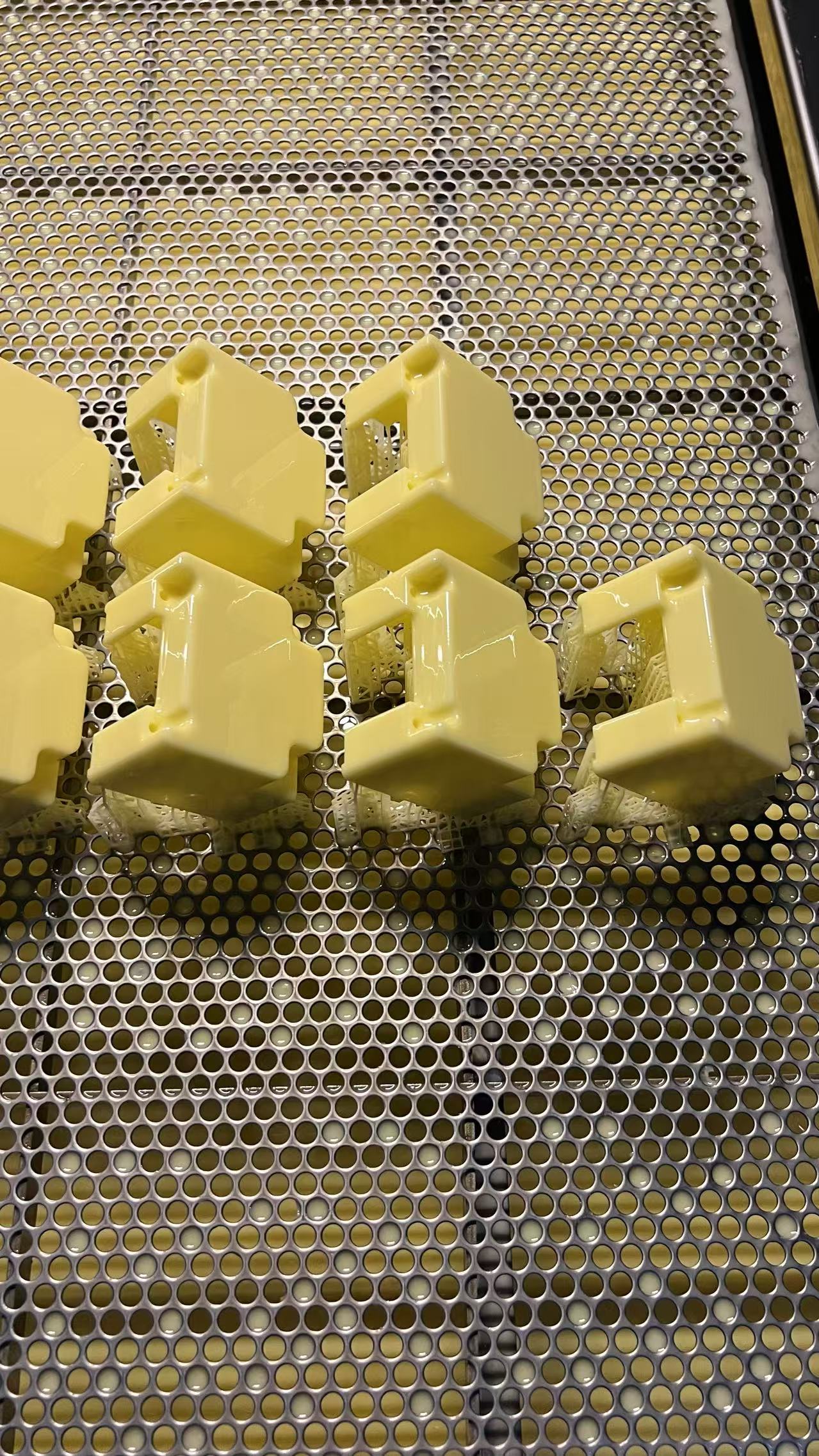

厦门汉印股份有限公司则将目光投向金属3D打印领域。该公司自主研发的SLM(选择性激光熔融)金属打印设备和LCD光固化设备,已应用于鞋模的快速开发与批量制作。

汉印股份市场总监罗薇指出:“在航空航天、医疗健康、汽车制造及模具行业,3D打印技术正逐步从原型制作向直接制造部件过渡。” 随着材料科学的突破和技术成熟度提升,3D打印正成为驱动制造业转型升级的重要力量。

03 应用场景多元化:从工业级到消费级

3D打印技术的应用范围正迅速扩展。在工业领域,汉印股份的设备可支持不锈钢、铝合金、模具钢等多种粉末材料,应用于医疗植入物、汽车零部件、航空航天结构件及3C电子产品的批量制造。

在建筑领域,智创驰正在研发一款车载机械臂式混凝土3D打印机,旨在实现“移动建造”。 卢乐成描述:“以前必须把设备运到现场再组装,流程繁琐。未来我们只要把车直接开进工地,下车就能打印墙体,轻巧、高效。”

教育领域也成为3D打印技术应用的重要阵地。厦门大学嘉庚学院与厦门集智创想工业有限公司合作,建立了配备十台FDM 3D打印设备的大学生实践基地。 集美大学诚毅学院工程管理专业师生则在嘉庚建筑模型制作中,融入了3D打印技术。

消费级市场同样升温。当前主流消费级3D打印机的价格持续下降,部分机型的价格与一部中高端智能手机相当。 消费门槛的降低,使3D打印这项曾属“小众”的技术,成为大众释放创意、实现个性表达的入口。

04 未来展望:材料创新驱动行业发展

材料库的扩展仍是3D打印技术发展的核心驱动力。湖南某学院提出的技术目标显示,行业正致力于开发新型高温合金构件,使其力学性能在室温条件下达到抗拉强度≥1500MPa、屈服强度≥1100MPa,在800℃高温条件下抗拉强度≥800MPa。

厦门宝益科技有限公司等产业链配套企业,则专注于热管理材料技术攻关,与3D打印机头部企业合作,助力设备稳定高效运行。 这种产业链协同创新模式,为3D打印技术的广泛应用提供了坚实基础。

“3D打印农场”这一新商业模式的兴起,也反映了市场对规模化3D打印服务的需求增长。 这类模式将数十台甚至上百台桌面级3D打印机集中部署,形成规模化打印能力,批量生产热门玩具、家居装饰等产品。

未来已来。厦门多家企业正计划进一步扩展材料库,将工程塑料、树脂、陶瓷等更多材料纳入其中。 随着材料库的持续扩大,3D打印服务的应用边界将不断拓展。

下一步,厦门3D打印服务商计划将工程塑料、树脂、陶瓷等更多材料纳入一站式材料库,进一步强化服务能力。 本地产业链的协同创新,正使3D打印从“小众”技术转变为制造业的重要支柱。